Protestplakate

der Umweltbewegung am Oberrhein

Im Februar 1975 schrieb der kleine südbadische Ort Wyhl am Kaiserstuhl Geschichte. Mehr als 25.000 Menschen, darunter Kaiserstühler Landwirt*innen und Winzer*innen mit ihren Familien, aber auch Studierende aus dem städtischen Milieu, besetzten am 23. Februar den Bauplatz eines geplanten Atomkraftwerks und hielten diesen neun Monate lang besetzt – der Beginn eines Widerstands, der wichtige Impulse in Hinblick auf Aktionsformen für die Umweltbewegung in der Bundesrepublik lieferte. Anlässlich des 50. Jahrestags der Bauplatzbesetzung präsentieren wir in dieser digitalen Ausstellung eine Auswahl an Plakaten, die im Kontext von Wyhl und der Anti-AKW-Proteste der 1970er Jahre entstanden sind. Diese zeigen ein vielfältiges Bild von Protestkultur, deren einprägsame Slogans und humorvoll-kritische Designs uns mitnehmen in eine Zeit, in der im öffentlichen Raum aufgeklärt und mobilisiert wurde. Die Plakate stammen aus der umfangreichen Sammlung des ehemaligen BUND-Regionalgeschäftsführers (Südlicher Oberrhein), Umweltaktivisten und Bauplatzbesetzer Axel Mayer, der diese dem Badischen Landesmuseum als Schenkung übergab. Durch eine Spende der Elektrizitätswerke Schönau konnte der Bestand zu Wyhl vorrangig digitalisiert und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

PLA-2024-1_Foto0001 Large Small

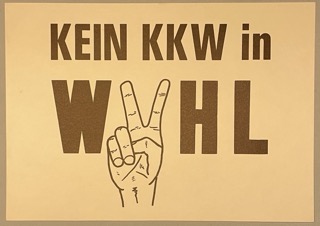

PLA-2024-1_Foto0001 Large Small"Kein KKW in Wyhl"

Erfolg durch friedlichen Protest: Das Victory-Zeichen, das zunächst als Siegesgeste von Winston Churchill über Nazi-Deutschland populär wurde, erfährt im Zuge der Hippie-Kultur der 1960er Jahre eine Umdeutung als Friedenszeichen. Dieses kleinformatige Plakat aus Wyhl kommuniziert das Kredo des gewaltfreien Widerstands. Wyhl gilt heute als Ursprung der Anti-Atomkraftbewegung in Deutschland. Es ist Beispiel dafür, wie sich eine selbstorganisierte und grenzübergreifende Bewegung von unten erfolgreich gegen staatliche Bevormundung durchsetzen konnte.

PLA 2024/1, 1975, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

CC-BY-NC-SA 4.0

PLA-2024-102_Foto0001 Large Small

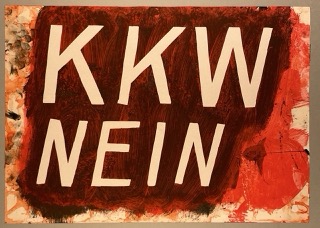

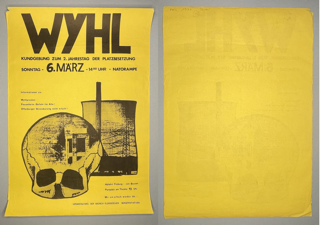

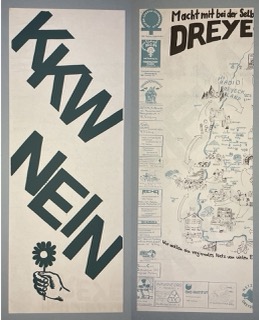

PLA-2024-102_Foto0001 Large SmallSchablone "KKW NEIN“

Mit Schablonen wie dieser konnten Aktivist*innen der Anti-Atomkraft-Bewegung eigenhändig Motive auf einen Träger aus Karton oder Papier übertragen und damit leicht vervielfältigen, ohne eine Druckerei zu beauftragen. Die entstandenen Plakate wurden zu Demonstrationen mitgebracht, aufgehängt oder ausgelegt. Die zentrale Forderung „KKW nein“ findet sich zu tausendfach auf den verschiedensten Plakaten des Widerstands gegen den Bau des AKWs in Wyhl (Kaiserstuhl). Die Farbspuren auf der Schablone sind Beleg dafür, in welchen Farben Plakate mit diesem Schriftzug umgesetzt wurden.

PLA 2024/102, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

CC-BY-NC-SA 4.0

PLA-2024-101_Foto0002 Large Small

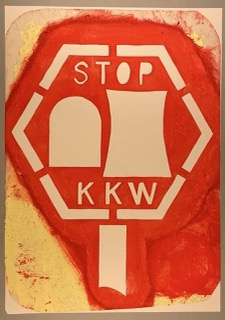

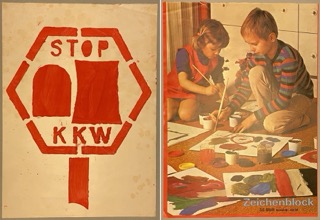

PLA-2024-101_Foto0002 Large Small"Stop KKW"

Schablone in Form eines Stoppschilds mit Kühlturm und Kuppel, das im Kontext der Proteste gegen den Bau des Atomkraftwerkes in Wyhl (Kaiserstuhl) entstand. Mit Schablonen wie dieser konnten Aktivist*innen eigenhändig Motive auf einen Träger aus Karton oder Papier übertragen und damit leicht vervielfältigen, ohne eine Druckerei zu beauftragen. Die entstandenen Plakate wurden zu Demonstrationen mitgebracht, aufgehängt oder ausgelegt. Diese Schablone wurde mit roter und gelber Farbe verwendet und führte zu entsprechend farbigen Plakaten.

PLA 2024/101, um 1975, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

CC-BY-NC-SA 4.0

PLA-2024-100_Foto0001 Large Small

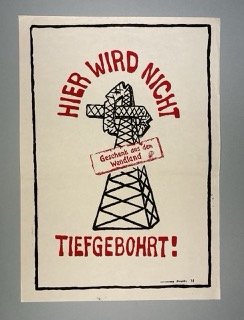

PLA-2024-100_Foto0001 Large Small"Hier wird nicht tiefgebohrt!"

Am 13. Juni 1979 stimmt der Kreistag Lüchow-Dannenberg für die Tiefbohrungen in Gorleben, die im September - von heftigen Protesten der Bevölkerung begleitet - beginnen. Demonstranten blockieren Straßen und versuchen, Bäume vor der Rodung zu schützen – ohne Erfolg. Im September wird „Gorleben 1003“, die erste Tiefbohrung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB), vorbereitet. Das Plakat entstand im Rahmen der Anti-AKW-Sommercamps, einer von zahlreichen Widerstandaktionen im Sommer 1979 im Wendland.

PLA 2024/100, 1979, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg e.V. - CC-BY-NC-SA 4.0

PLA-2024-99_Foto0001 Large Small

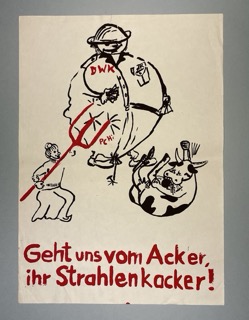

PLA-2024-99_Foto0001 Large Small"Geht uns vom Acker, ihr Strahlenkacker!"

Plakat aus dem frühen Widerstand der lokalen Bauern gegen das Atommülllager in Gorleben. Für den Bau der Anlage wurde eine Fläche ausgewählt, die sich unter 62 Landwirten aufteilte. Viele stellten sich gegen den Verkauf und organisierten sich in der Initiative "Bäuerliche Notgemeinschaft Lüchow-Dannenberg". Den Widerstand selbst in die Hand nehmen – das demonstriert das Plakat auf humorvolle Weise mit der Darstellung einer Bäuerin, die einen ‚aufgeblasenen‘ Vertreter der Deutschen Gesellschaft zur Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen (DWK) mit ihrer Mistforke attackiert.

PLA 2024/99, 1979, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg e.V. - CC-BY-NC-SA 4.0

PLA-2024-98_Foto0001 Large Small

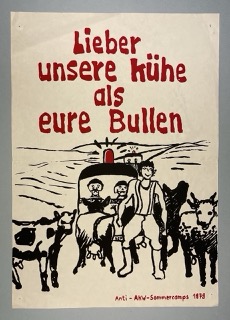

PLA-2024-98_Foto0001 Large Small"Lieber unsere Kühe als eure Bullen"

Nach dem Beschluss der niedersächsischen Landesregierung, in Gorleben eine Wiederaufbereitungsanlage und ein Endlager für radioaktiven Müll zu bauen, formiert sich der Widerstand. Ansässige Bauern, deren Land und Betrieb durch die Pläne bedroht sind, gründen die "Bäuerliche Notgemeinschaft Lüchow-Dannenberg". Im Frühjahr 1979 zieht ein Treck aus dem Wendland nach Hannover. Auch die Badisch-Elsässischen-Bürgerinitiativen beteiligen sich mit einem Sonderzug. Das Plakat entstand im Rahmen der Anti-AKW-Sommercamps, einer von zahlreichen Widerstandaktionen im Sommer 1979 im Wendland.

PLA 2024/98, 1979, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg e.V. - CC-BY-NC-SA 4.0

PLA-2024-97_Foto0001 Large Small

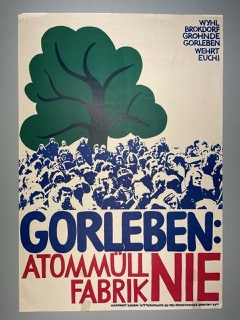

PLA-2024-97_Foto0001 Large Small"GORLEBEN: ATOMMÜLLFABRIK NIE"

1977 verkündet der damalige Ministerpräsident Niedersachsens Ernst Albrecht (CDU), dass in Gorleben eine Wiederaufbereitungsanlage und ein Endlager für radioaktiven Müll entstehen soll. Wenig später beginnen die ersten Proteste der örtlichen Bevölkerung, die jahrzehntelang anhalten werden. Wie das Plakat deutlich macht, reiht sich Gorleben in die Chronologie der Anti-AKW-Proteste ein, die mit Wyhl ihren Anfang nahm. Trotz langanhaltender, massiver Proteste geht das Zwischenlager 1995 in Betrieb, es rollen insgesamt 13 Castor-Transporte bis 2011. Erst 2020 wird Gorleben als Atommüllendlager endgültig ausgeschlossen.

PLA 2024/97, um 1978, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

CC-BY-NC-SA 4.0

PLA-2024-96_Foto0001 Large Small

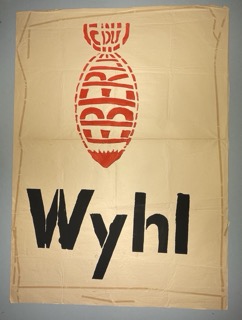

PLA-2024-96_Foto0001 Large Small"EBERLE / Wyhl"

Ein Plakat der ersten Stunde, entstanden am Tag der Bauplatzbesetzung im Wyhler Wald. Mit einer Schablone wurde das Motiv übertragen, so konnten schnell viele Plakate angefertigt werden. Auf zeitgenössischen Fotos vom Bauplatz ist großformatige Plakat um einen Baum gewickelt zu sehen. Der CDU-Politiker Rudolf Eberle (1926–1984) war zurzeit der Wyhl-Proteste Wirtschaftsminister in Baden-Württemberg. Schon vor der Besetzung des Bauplatzes waren im Dezember 1974 700 Kaiserstühler nach Stuttgart gereist, um Eberle ihre Bedenken zum Bau des AKWs vorzutragen. Dazu kam es allerdings nicht – die Regierung ließ die Gruppe wörtlich im Regen stehen.

PLA 2024/96, 1975, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

CC-BY-NC-SA 4.0

PLA-2024-95_Foto0001 Large Small

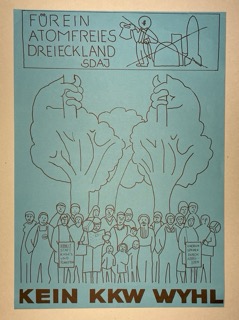

PLA-2024-95_Foto0001 Large Small"Für ein atomfreies Dreieckland / KEIN KKW WYHL"

Plakat der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend (SDAJ) von 1978, die sich aktiv an den Protesten auf dem Bauplatz in Wyhl beteiligte. Das handgezeichnete Motiv bezeugt den friedlichen Protest der Gruppe vor der Kulisse des Wyhler Walds und kommuniziert ihre Forderung nach einer Region ohne Kernkraft, ob für Energiegewinnung oder militärische Nutzung.

PLA 2024/95, 1978, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend (SDAJ) - CC-BY-NC-SA 4.0

PLA-2024-94_Foto0001 Large Small

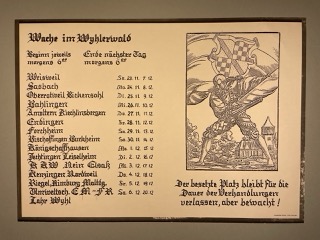

PLA-2024-94_Foto0001 Large Small"Wache im Wyhlerwald"

Nachdem im Zuge der Verhandlungen in Offenburg im November 1975 die Bürgerinitiativen den Bauplatz verlassen hatten, musste die Wache des Platzes organisiert werden. Das Plakat zeigt den Zeitplan der Wache vom 23. November bis 20. Dezember 1975, die Aktivist*innen nach Orten in 24-Stunden-Schichten einteilt. Am 31. Januar 1976 kommt die „Offenburger Vereinbarung" zustande, die zwar zu einem vorläufigen Stopp der Bauarbeiten führt, von den Bürgerinitiativen jedoch mit Skepsis aufgenommen wird.

PLA 2024/94, 1975, Badisches Landesmuseum Außenstelle Südbaden

CC-BY-NC-SA 4.0

PLA-2024-93_Foto0001 Large Small

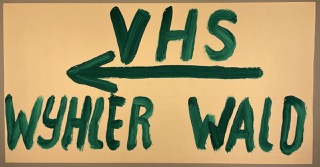

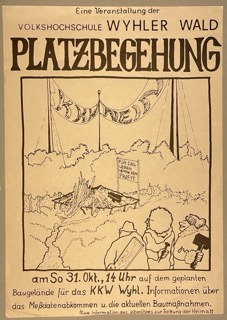

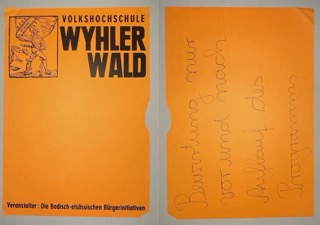

PLA-2024-93_Foto0001 Large Small"VHS / WYHLER WALD"

Die Volkshochschule Wyhler Wald wurde während der zweiten Bauplatzbesetzung im Frühjahr 1975 gegründet. Ziel war es, Wissen zum Thema Atomenergie neutral und niederschwellig zu vermitteln und durch ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm Anreiz für die Reise in den Wyhler Wald zu bieten. Zunächst im Freundschaftshaus auf dem Baugelände untergebracht, war sie später noch über elf Jahre als mobiles Informations- und Kommunikationszentrum in den Dörfern und Städten der Region unterwegs.

PLA 2024/93, um 1975, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

CC-BY-NC-SA 4.0

BildNuclearPower_Small

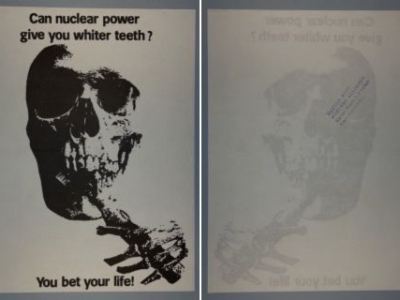

BildNuclearPower_Small"Can nuclear power give you whiter teeth?"

Mitte der 1970er Jahre in Neuseeland: zeitgleich zu den Protesten am Kaiserstuhl bringen im weit entfernten Neuseeland Aktivist*innen die „Campaign Half Million“ (Aktion eine Million) auf den Weg. Dafür hatten sich zuvor verschiedene Umweltgruppen wie Greenpeace und Friends of the Earth zur Initiative „Campaign for Non-Nuclear Futures“ (Aktion für eine atomfreie Zukunft) zusammengeschlossen. Die Aktion erzielte mit 333,087 Unterschriften die umfangreichste Petition gegen Atomkraft in der Geschichte Neuseelands. Dieses satirische Protestplakat spielt mit der unmissverständlichen Symbolik des Totenkopfes, die gepaart mit dem Spruch („Kann Atomenergie dir zu weißeren Zähnen verhelfen? Darauf kannst du dein Leben wetten!“) ihre ganze Wirkung entfaltet.

PLA 2024/92, 1976, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

CC-BY-NC-SA 4.0

PLA-2024-91_Foto0001 Large Small

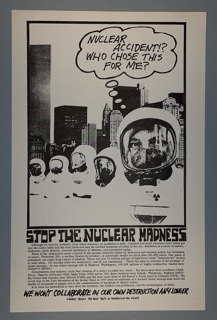

PLA-2024-91_Foto0001 Large Small"STOP THE NUCLEAR MADNESS"

Nach dem schweren Reaktorunfall 1979 im Kernkraftwerk Three Mile Island im US-amerikanischen Harrisburg, Pennsylvania, formiert sich in den USA der Widerstand gegen Atomenergie. Mit dem dystopischen Szenario einer atomaren Verseuchung der Stadt Philadelphia (nur wenige Kilometer entfernt von Harrisburg) wird hier für die Schließung aller Atomanlagen in den USA protestiert. Die Anti-AKW-Aktivistin und Ärztin Helen Caldicott (*1938) griff die Forderung „Stop the nuclear madness“ 1986 als Titel einer Rede auf, in der sie mit klaren Worten vor Nuklearwaffen warnte.

PLA 2024/91, um 1979, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

CC-BY-NC-SA 4.0

PLA-2024-90_Foto0001 Large Small

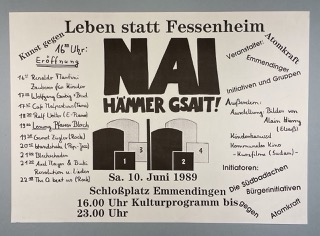

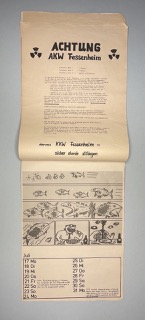

PLA-2024-90_Foto0001 Large Small"Leben statt Fessenheim / NAI HÄMMER GSAIT!"

Unter dem Motto „Leben statt Fessenheim“ veranstalten die Südbadischen Bürgerinitiativen gegen Atomkraft am 10. Juni 1989 ein Kulturprogramm auf dem Schlossplatz in Emmendingen, das mit Kunst gegen Atomkraft protestiert. Im elsässischen Fessenheim war seit 1978 ein Atomkraftwerk in Betrieb. Die Veranstaltung ist Teil des langjährigen, massiven Protestes gegen das AKW Fessenheim, in den Kulturschaffende aus Südbaden, dem Elsass und der Schweiz eingebunden waren.

PLA 2024/90, 1989, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

CC-BY-NC-SA 4.0

PLA-2024-89_Foto0001 Large Small

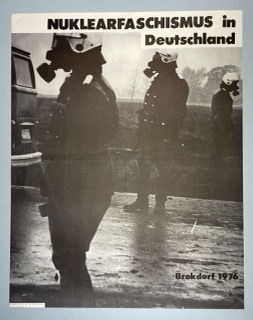

PLA-2024-89_Foto0001 Large Small"NUKLEARFASCHISMUS in Deutschland / Brokdorf 1976"

Seit 1976 gab es im schleswig-holsteinischen Brokdorf Proteste gegen den Bau eines dort geplanten AKWs. Der Begriff Nuklearfaschismus war schon vor Brokdorf aufgekommen, doch wurde dieser mit dem Vorgehen der Staatsmacht gegen die Atomkraftgegner*innen für viele anschaulicher und realer. Im Fernsehen sah man Polizeihundertschaften mit Gasmasken, Hunden und Wasserwerfern, die gegen die Demonstranten vorgingen. Auch das Zusammenspiel von Energieindustrie, Landesregierung und Polizei, hinter dem Rücken besorgter Bürger *innen, rief bei einigen Assoziationen mit dem Vorgehen totalitärer Regime hervor.

PLA 2024/89, 1976, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

CC-BY-NC-SA 4.0

PLA-2024-88_Foto0001 Large Small

PLA-2024-88_Foto0001 Large Small"'Nai hämmer gsait' / Das Wyhl-Musical der Stefan-Zweig-Realschule"

2016 bringt die Stefan-Zweig-Realschule in Endingen ein Musical zum erfolgreichen Widerstand gegen das Atomkraftwerk in Wyhl auf die Bühne. Der historische Stoff wird von rund 50 Schülerinnen und Schülern in drei Aufführungen umgesetzt. Dafür erhielten sie einen Förderpreis des Arbeitskreises „Mundart in der Schule“. Das selbstgestaltete Plakat wirbt mit einem Motiv, das auf den Konflikt von Kernkraftgegnern und -befürwortern anspielt.

PLA 2024/88, 2016, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

CC-BY-NC-SA 4.0

PLA-2024-87_Foto0001 Large Small

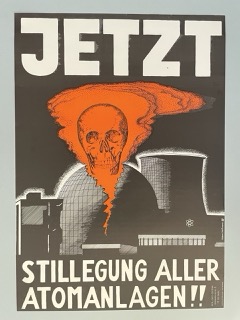

PLA-2024-87_Foto0001 Large Small"JETZT / STILLEGUNG ALLER / ATOMANLAGEN!!"

Mit klaren Farben und Motiven, die auch ohne Sprache und grenzübergreifend zu verstehen sind, übermittelt das von Hubert Hoffmann entworfene Plakat seine politische Botschaft. Dabei wird die Kaiserstühler Gemeinde Wyhl zum Anlass genommen, gegen die Nutzung von Atomkraft per se zu protestieren. In Wyhl gelang es durch langanhaltenden Widerstand der Bevölkerung den Bau eines AKWs zu verhindern. Unweit von Wyhl, im elsässischen Fessenheim, war 1978 trotz Proteste ein AKW in Betrieb genommen worden. Die Forderung nach der Stilllegung aller Atomanlagen erlebte spätestens mit dem Reaktorunglück in Fukushima (Japan) eine Renaissance.

PLA 2024/87, um 1986, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

Grafiker Hubert Hoffmann - CC-BY-NC-SA 4.0

PLA-2024-86_Foto0001 Large Small

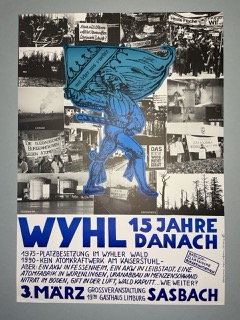

PLA-2024-86_Foto0001 Large Small"WYHL 15 JAHRE DANACH"

Wie schon das Plakat zum 10-jährigen Jubiläum der Bauplatzbesetzung in Wyhl zeigt auch dieses 5 Jahre später entstandene Plakat verschiedene Fotos von Protestveranstaltungen und Demonstrationen der Anti-Atomkraft-Bewegung. Zwar konnte das AKW Wyhl verhindert werden, doch bedrohen Umweltverschmutzung, Waldsterben und die Atomanlagen in Fes-senheim, Leibstadt und Würenlingen die Region. Der programmatische Slogan „Mir lehre uns z’wehre“ erhält dadurch eine neue Aktualität. Das Plakat stellt die Kernkraftgeg-ner*innen in die Tradition der Bauern und Bürger, die bereits vor 500 Jahren im "Bund-schuh" und im "Bauernkrieg" gegen ihre Obrigkeiten revoltiert hatten. Beide Traditionslinien der Widerständigkeit, die oberrheinische "Bundschuh"-Bewegung von 1493-1517 wie auch der deutsche Bauernkrieg 1524/25, bilden seit den 1970er Jahren verstärkt in Südwest-deutschland Identifikationspunkte sozialer Bewegungen.

PLA 2024/86, 1990, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

Badisch-Elsässische Bürgerinitiativen, Grafiker Hubert Hoffmann - CC-BY-NC-SA 4.0

PLA-2024-85_Foto0001 Large Small

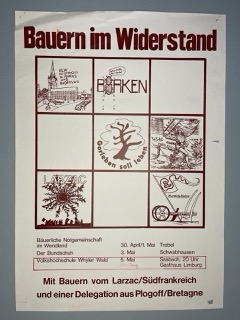

PLA-2024-85_Foto0001 Large Small"Bauern im Widerstand"

Veranstaltungsplakat zum politischen Widerstand deutscher und französischer Bauern gegen die Atompolitik. Kachelförmig sind die Schauplätze des Widerstands mit entsprechenden Symbolen angeordnet. Neben Wyhl sind Gorleben, Borken, Schwabhausen und Ahaus vertreten. Im Kampf um den Larzac hatten sich Anfang der 1970er Jahre lokale Bauern zusammengeschlossen, um gegen Regierungspläne, auf ihren Ländereien eine Militärbasis zu errichten, zu protestieren. Für Bauern in Deutschland war Larzac Vorbild für erfolgreiche, kollektive Mobilisierung und friedlichen Protest. Wie der handschriftliche Vermerk vermuten lässt, war dieses Plakat in der Region Kaiserstuhl plakatiert.

PLA 2024/85, 1980, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

CC-BY-NC-SA 4.0

PLA-2024-85_Foto0002 Large Small

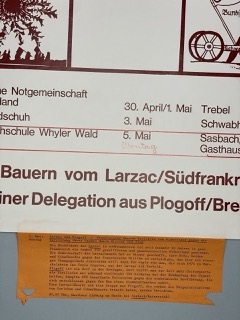

PLA-2024-85_Foto0002 Large Small"Bauern im Widerstand"

Veranstaltungsplakat zum politischen Widerstand deutscher und französischer Bauern gegen die Atompolitik. Kachelförmig sind die Schauplätze des Widerstands mit entsprechenden Symbolen angeordnet. Neben Wyhl sind Gorleben, Borken, Schwabhausen und Ahaus vertreten. Im Kampf um den Larzac hatten sich Anfang der 1970er Jahre lokale Bauern zusammengeschlossen, um gegen Regierungspläne, auf ihren Ländereien eine Militärbasis zu errichten, zu protestieren. Für Bauern in Deutschland war Larzac Vorbild für erfolgreiche, kollektive Mobilisierung und friedlichen Protest. Wie der handschriftliche Vermerk vermuten lässt, war dieses Plakat in der Region Kaiserstuhl plakatiert.

PLA 2024/85, 1980, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

CC-BY-NC-SA 4.0

PLA-2024-84_Foto0001 Large Small

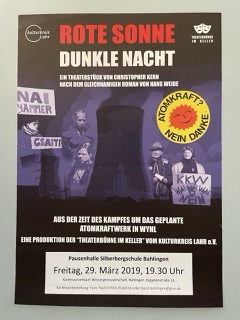

PLA-2024-84_Foto0001 Large Small"ROTE SONNE / DUNKLE NACHT"

Jahrzehnte nach den Protesten im Wyhler Wald wird die Geschichte vom Kaiserstühler Widerstand weitererzählt. Hans Weide, damals Polizeihauptkommisar, verarbeitete seine Erlebnisse literarisch im Roman „Rote Sonne, dunkle Nacht“. Auf dieser Grundlage entstand ein Theaterstück, das seit 2018 an zahlreichen Orten in Süd- und Mittelbaden aufgeführt wird. Zu den Aufführungen laden die Veranstalter auch Aktivist*innen von damals ein. Dieses Plakat bewirbt die Aufführung in der Winzergemeinde Bahlingen, Kaiserstuhl.

PLA 2024/84, 2019, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

CC-BY-NC-SA 4.0

PLA-2024-83_Foto0001 Large Small

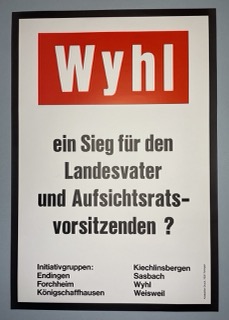

PLA-2024-83_Foto0001 Large Small"Wyhl / ein Sieg für den Landesvater und Aufsichtsratsvorsitzenden?"

Viele der im Kontext von Wyhl entstandenen Protestplakate richten sich gezielt gegen den „Landesvater – Landesverräter“ Hans Filbinger (1913–2007). Dieser hatte bis Oktober 1975 neben seiner Rolle als Ministerpräsident von Baden-Württemberg auch das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden des Energieunternehmens Badenwerk AG inne, dessen Tochterunternehmen Kernkraftwerk Süd mit dem Bau des Atomkraftwerks Wyhl beauftragt war. Der bildliche Protest in Form von Plakaten war elementarer Bestandteil der Protestkultur auf dem besetzten Platz im Wyhler Wald, wo Plakate wie dieses die problematische Doppelrolle Filbingers angeprangern und einen Rücktritt des Politikers fordern.

PLA 2024/83, 1975, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

Badisch-Elsässische Bürgerinitiativen - CC0 Public Domain Dedication 1.0

PLA-2024-82_Foto0001 Large Small

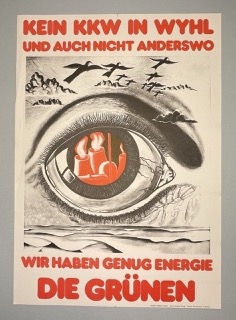

PLA-2024-82_Foto0001 Large Small"WIR HABEN GENUG ENERGIE"

Das Wahlplakat der Grünen (zur Landtagswahl 1980?) nimmt die Atomkraft ins Visier und macht deutlich, wie sich die Partei mit der Anti-Atomkraft-Bewegung (bildlich und praktisch) solidarisierte. Anders als der bunte Kinderstil der Grünen-Plakate des Europawahlkampfes von 1979 bedient sich die Partei hier einer Ästhetik, die durch Initiativen des AKW-Widerstands publik gemacht wurde: eine dystopische Szene, gepaart mit einer klaren Forderung, die in der Warnfarbe Rot die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Der Slogan ist dabei wortgetreu der Protestbewegung gegen das AKW Wyhl entnommen. Der Zusatz „Wir haben genug Energie“ kann einerseits als Anspielung auf erneuerbare Energien wie Wasser und Wind verstanden werden, für deren Nutzung die Grünen als Alternative zur Atomenergie eintraten; andererseits auf den langen Atem der Partei, der Atomlobby Paroli zu bieten und den Baustopp von AKWs auch jenseits von Wyhl zu erwirken.

PLA 2024/82, 1980, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

CC-BY-NC-SA 4.0

PLA-2024-81_Foto0001 Large Small

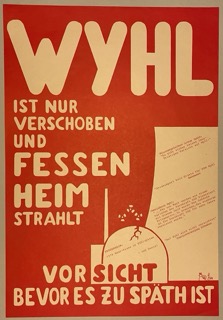

PLA-2024-81_Foto0001 Large Small"WYHL"

Wyhl gilt heute als Ursprung der Anti-Atomkraftbewegung in Deutschland. Die Gemeinde im Kaiserstuhl ist Beispiel dafür, wie sich eine selbstorganisierte und grenzübergreifende Bewegung von unten erfolgreich gegen staatliche Bevormundung durchsetzen konnte. Im Zuge der Proteste gegen den Bau des AKWs entstanden tausende von Plakaten, die an vielen Orten im öffentlichen Raum aufgehängt wurden oder Aktionen begleiteten. Dieses Plakat kommt ganz ohne Grafik oder erklärende Informationen aus. Für alle im Widerstand beteiligten (sowie die Gegenseite) verbarg sich im Wort Wyhl eine eindeutige Botschaft.

PLA 2024/81, um 1975, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

CC-BY-NC-SA 4.0

PLA-2024-79_Foto0001 Large Small

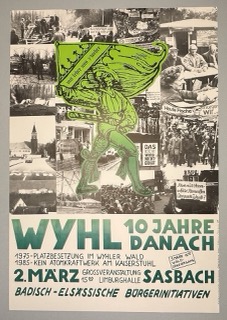

PLA-2024-79_Foto0001 Large Small"WYHL 10 JAHRE DANACH"

Das Plakat zeigt seriell angeordnete Fotos von Protestveranstaltungen und Demonstrationen der Anti-Atomkraft-Bewegung, hauptsächlich des Widerstands gegen das AKW Wyhl, aber auch Fessenheim und Heiteren. Darauf montiert wurde die Darstellung des Bannerträgers aus der Flugschrift von Thomas Murner "Von dem großen lutherischen Narren" aus dem Jahre 1522. Dieser trug ursprünglich eine Fahne mit der Aufschrift „Freyheit“, hier ersetzt durch den programmatischen Slogan der AKW-Gegner*innen „Mir lehre uns z’wehre“. 10 Jahre nach der Bauplatzbesetzung blicken die badisch-elsässischen Bürgerinitiativen auf einen erfolgreichen Protest zurück. Das Plakat stellt die Kernkraftgegner*innen in die Tradition der Bauern und Bürger, die bereits vor 500 Jahren im "Bundschuh" und im "Bauernkrieg" gegen ihre Obrigkeiten revoltiert hatten. Beide Traditionslinien der Widerständigkeit, die oberrheinische "Bundschuh"-Bewegung von 1493-1517 wie auch der deutsche Bauernkrieg 1524/25, bilden seit den 1970er Jahren verstärkt in Südwestdeutschland Identifikationspunkte sozialer Bewegungen.

PLA 2024/79, 1985, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

Grafiker Hubert Hoffmann - Badisch-Elsässische Bürgerinitiativen - CC-BY-NC-SA 4.0

PLA-2024-78_Foto0001 Large Small

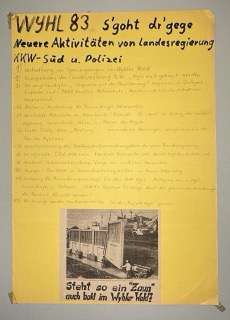

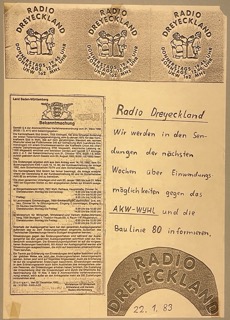

PLA-2024-78_Foto0001 Large Small"WYHL 83 S'goht dr'gege / Neuere Aktivitäten von Landesregierung KKW-Süd u. Polizei" (verso "UKW 102 MHz RADIO DREYECKLAND")

12 Aktivitäten im Gebiet Kaiserstuhl stellen Wyhl-Aktivist*innen auf diesem Plakat zusammen, die auf die drohende Wiederaufnahme der Bauarbeiten in Wyhl hindeuten. Die handschriftliche Auflistung ist durch einen Zeitungsausschnitt ergänzt, der ein Foto des AKW-Bauplatzes in Kalkar (NRW) zeigt – eine Warnung, der Bauzaun in Wyhl könne bald einer undurchdringbaren Mauer weichen. Mit der sogenannten Bauline 80 sollten die Pläne für das AKW Wyhl auf den neusten technologischen Stand gebracht werden. Erst im August 1983 verkündet der damalige Ministerpräsident Lothar Späth (1937–2016): "Der Zeitdruck für Wyhl ist weg.", für offiziell beendet erklärt werden die Pläne erst 1994.

PLA 2024/78, 1983, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

CC-BY-NC-SA 4.0

PLA-2024-77_Foto0001 Large Small

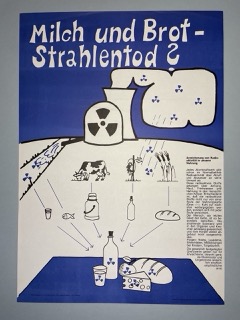

PLA-2024-77_Foto0001 Large Small"Milch und Brot - Strahlentod?"

Plakate der Anti-AKW-Bewegung griffen oft auf einprägsame Sprüche, leicht verständliches Design und erklärenden Text zurück, um ihrem pädagogischen Anspruch gerecht zu werden und möglichst viele mit ihrer Botschaft zu erreichen. In den 1970er Jahren bestimmte die Sorge um die radioaktive Verseuchung von Luft, Wasser und landwirtschaftlich genutzten Flächen den Widerstand gegen Atomkraft. Dieses Plakat, das im Kontext der Proteste von Wyhl und Fessenheim entstand, warnt vor den gesundheitlichen Folgen radioaktiv belasteter Lebensmittel wie Milch- und Getreideprodukte. Nach dem Super-GAU in Tschernobyl, der radioaktiven Niederschlag über Deutschland brachte, bekam das Thema Mitte der 1980er Jahre eine neue Aktualität. Landwirtschaftliche Produkte wurden auf ihre Belastung hin überprüft, in Bayern wurde verstrahltes Molkepulver sogar zum Politikum.

PLA 2024/77, um 1976, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

CC-BY-NC-SA 4.0

PLA-2024-76_Foto0001 Large Small

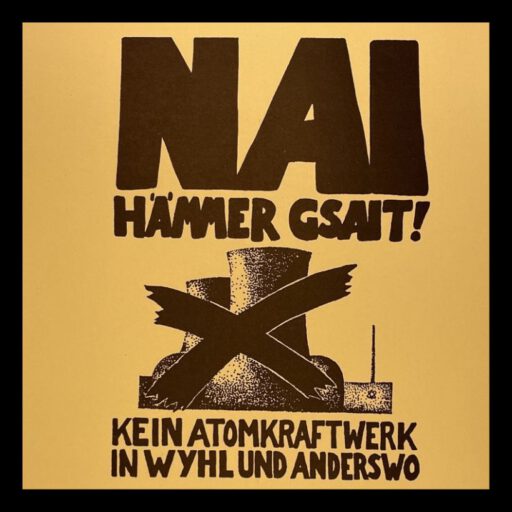

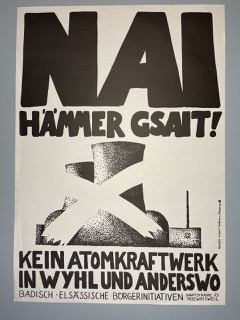

PLA-2024-76_Foto0001 Large Small"NAI HÄMMER GSAIT! / KEIN ATOMKRAFTWERK IN WYHL UND ANDERSWO"

Entworfen von Hubert Hoffmann im Winter 1982/83 während der Mobilisierungsphase gegen die drohende Wiederaufnahme der Bauarbeiten in Wyhl, die erneut zu zahlreichen Aktivitäten in den Dörfern und Städten der Region führte. Das Motiv stammt ursprünglich von einem Transparent der Bauplatzbesetzung im elsässischen Marckolsheim, das Hoffmann für die Badisch-Elsässischen Bürgerinitiativen aufgriff. Heute gilt es als Symbol des erfolgreichen Widerstands gegen das AKW-Wyhl.

PLA 2024/76, 1982, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

Grafiker Hubert Hoffmann - Badisch-Elsässische Bürgerinitiativen - CC-BY-NC-SA 4.0

PLA-2024-74_Foto0001 Large Small

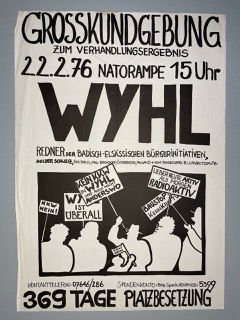

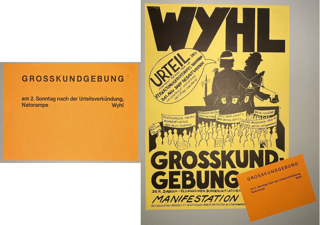

PLA-2024-74_Foto0001 Large Small"GROSSKUNDGEBUNG / ZUM VERHANDLUNGSERGEBNIS / 22.2.76 NATORAMPE 15 UHR / WYHL / 369 TAGE PLATZBESETZUNG"

Plakat das im Kontext des Widerstands gegen das Kernkraftwerk Wyhl auf eine Großkundgebung aufmerksam macht. Nach der Besetzung des Platzes durch Atomkraftgegner*innen wollte die Landesregierung eine erneute Räumung verhindern. Es kam zu Verhandlungen zwischen den Bürgerinitiativen auf der einen und Regierung und Betreiberfirma auf der anderen Seite. Die „Offenburger Vereinbarung“ ist das Ergebnis dieser Verhandlungen. Zwar sollten demnach neue Gutachten zum AKW in Auftrag gegeben werden, die Skepsis unter den Gegner*innen aber blieb bestehen. Die Grafik zeigt Aktivist*innen mit Plakaten, deren Sprüche/Slogans in der Protestbewegung am Oberrhein (Wyhl, Breisach) eingesetzt wurden.

PLA 2024/74, 1976, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

Badisch-Elsässische Bürgerinitiativen - CC0 Public Domain Dedication 1.0

PLA-2024-73_Foto0001 Large Small

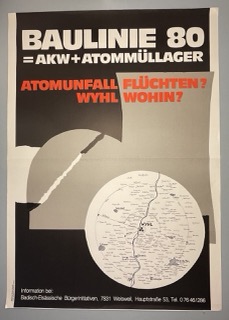

PLA-2024-73_Foto0001 Large Small"BAULINIE 80 = AKW+ATOMMÜLLLAGER ATOMUNFALL FLÜCHTEN? WYHL WOHIN?"

Im März 1983 rief die Badisch-Elsässische Bürgerinitiative zu Einsprüchen gegen die Idee auf, in Wyhl ein Atomkraftwerk inklusive Lager zu erreichten. Insgesamt konnten 45.000 Einsprüche während einer Unterschriftensammlung gegen die sogenannte Baulinie 80 gesammelt werden. Als Baulinie 80 bezeichnet man eine erstmals 1980 realisierte Reaktorbaureihe, die die standardisierte Bauform deutscher Kernkraftwerke werden sollte. Das Plakat zeigt den Radius des bei einem möglichen Atomunfall betroffenen Gebietes.

PLA 2024/73, 1983, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

Badisch-Elsässische Bürgerinitiativen - CC0 Public Domain Dedication 1.0

PLA-2024-72_Foto0001 Large Small

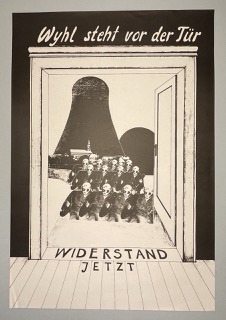

PLA-2024-72_Foto0001 Large Small"Wyhl steht vor der Tür / WIDERSTAND JETZT"

Entschlossen marschiert ein Polizeitrupp auf uns zu, dahinter ragt nahezu bedrohlich ein schwarzer Kühlturm gen Himmel, der, wie es scheint, bereits ein Auge auf uns geworfen hat. Humorvoll- dystopisch will dieses Plakat zum Widerstand gegen Atomkraft mobilisieren. Am 19. Juli 1973 war Wyhl am Kaiserstuhl erstmals als Standort für ein neues Atomkraftwerk im Radio bekannt gegeben worden. Die Gemeinde gilt heute als Geburtsort der Umweltbewegung und Beispiel für erfolgreichen zivilen Widerstand.

PLA 2024/72, um 1975, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

CC-BY-NC-SA 4.0

PLA-2024-71_Foto0001 Large Small

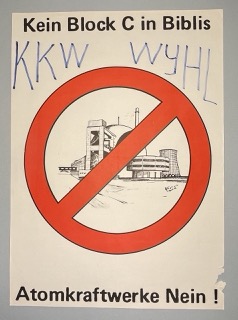

PLA-2024-71_Foto0001 Large Small"Kein Block C in Biblis / KKW WYHL / Atomkraftwerke Nein!"

Die Protestbewegung gegen Atomkraft agierte bundesweit. Im hessischen Biblis waren 1974 Block A und zwei Jahre später Block B des Kernkraftwerks in Betrieb genommen worden. Für das Jahr 1980 waren zwei weitere Blöcke geplant, darunter Biblis C als Konvoi-Anlage, deren Bau allerdings nicht umgesetzt wurde.

PLA 2024/71, 1980, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

CC-BY-NC-SA 4.0

PLA-2024-70_Foto0001 Large Small

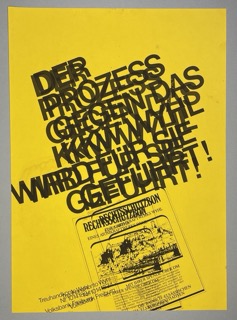

PLA-2024-70_Foto0001 Large Small"DER PROZESS GEGEN DAS KKW WYHL WIRD FÜR SIE GEFÜHRT!"

Mehrfach übereinander gedruckte Elemente des Spendenaufrufs der Badisch-Elsässischen Bürgerinitiativen zur Finanzierung des Widerstands gegen das geplante Atomkraftwerk in Wyhl, insbesondere der Vorbereitung und Durchführung der Prozesse vor dem Verwaltungsgerichtshof in Mannheim. An 13 Tagen, vom 30. Mai 1979 bis 4. November 1981, fanden in Mannheim die Verhandlungen im sogenannten Wyhl-Prozess statt.

PLA 2024/70, 1979, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

Badisch-Elsässische Bürgerinitiativen - CC0 Public Domain Dedication 1.0

PLA-2024-69_Foto0001 Large Small

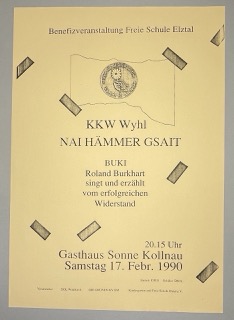

PLA-2024-69_Foto0001 Large Small"Benefizveranstaltung Freie Schule Elztal / KKW Wyhl / NAI HÄMMER GSAIT"

Veranstaltungsplakat der Freien Schule Elztal zu einem Abend mit dem Liedermacher und Wyhl-Aktivisten Roland Burkhart (Buki). 15 Jahre nach dem Beginn der Proteste in Wyhl stellt sich die Veranstaltung in die Tradition der frühen Anti-Atomkraft-Bewegung im Kampf gegen die Atomindustrie. Mit dem Reaktorunglück in Tschernobyl 1986 bekamen die Bemühungen eine neue Aktualität.

PLA 2024/69, 1990, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

CC-BY-NC-SA 4.0

PLA-2024-67_Foto0001 Large Small

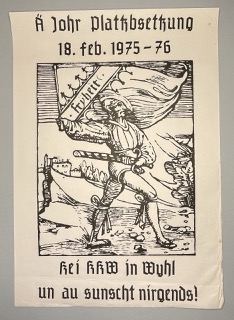

PLA-2024-67_Foto0001 Large Small"Ä Johr Platzbsetzung / 18. Feb. 1975-76 / Kei KKW in Wyhl / un au sunscht nirgends!"

Ein Jahr nach der (ersten) Besetzung des Bauplatzes im Wyhler Wald durch rund 100 Menschen aus der lokalen Bevölkerung feiern die Besetzer*innen Jubiläum. Zum Zeitpunkt dieses Jubiläums befinden sich die Kernkraftgegner*innen zwar nicht mehr auf dem Platz (bis auf die Wachmannschaften), da sie diesen als Voraussetzung für die Verhandlungen in Offenburg räumen mussten. Doch der Widerstand gegen das geplante Atomkraftwerk im Wyhler Wald geht weiter, auch jenseits von Wyhl („Kein KKW in Wyhl und auch sonst nirgends“). Dieses Jubiläumsplakat zelebriert die Protestbewegung mit dem Motiv des Bannerträgers aus der Flugschrift von Thomas Murner "Von dem großen lutherischen Narren", das den Protest in Wyhl in die Tradition des Bauernkrieges stellt. Dass die Schrift im alemannischen Dialekt wiedergegeben ist, ist kein Zufall: der gemeinschaftsbildende Dialekt war Teil und Mittel des badisch-alemannischen Widerstands gegen Landesregierung, Atomindustrie und Kapitalismus und für ökologischen Fortschritt und eine lebenswerte Region.

PLA 2024/67, 1976, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

Badisch-Elsässische Bürgerinitiativen - CC0 Public Domain Dedication 1.0

PLA-2024-66_Foto0001 Large Small

PLA-2024-66_Foto0001 Large Small"KEIN KKW IN WYHL"

Der Geschichte des Widerstands gegen das Atomkraftwerk Wyhl und ihrer Bedeutung für die Gegenwart widmet sich 1995 eine Veranstaltung im Bürgerhaus Zähringen, organisiert vom Kulturamt der Stadt Freiburg und dem Archiv Soziale Bewegungen. Mit einem Programm aus Filmvorführung, Ausstellung und Diskussionen wird Wyhl als ein Stück Freiburger Stadtgeschichte gewürdigt. Das Plakat greift auf ein Design aus der Zeit des aktiven Widerstands zurück, das den gewaltfreien Charakter der Bewegung bezeugt. Wyhl gilt heute als Ursprung der Anti-Atomkraftbewegung in Deutschland. Es ist Beispiel dafür, wie sich eine selbstorganisierte und grenzübergreifende Bewegung von unten erfolgreich gegen staatliche Bevormundung durchsetzen konnte.

PLA 2024/66, 1995, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

Archiv Soziale Bewegungen; Badisch-Elsässische Bürgerinitiativen; Kulturamt der Stadt Freiburg - CC0 Public Domain Dedication 1.0

PLA-2024-65_Foto0001 Large Small

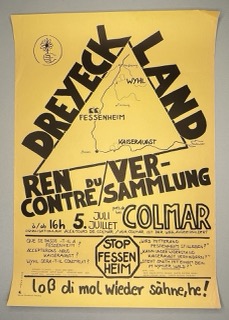

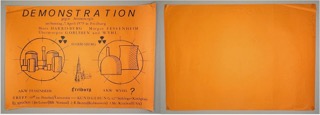

PLA-2024-65_Foto0001 Large Small"DREYECK LAND REN CONTRE DU / VERSAMMLUNG"

Das von Hubert Hoffmann entworfene Plakat entstand im Kontext der Anti-Atomkraft Proteste im Dreyeckland (Schweiz, Deutschland, Frankreich), wo ab den 1970er Jahren zahlreiche Projekte der zivilen Nutzung von Atomenergie geplant waren. Der gemeinsame, länderübergreifende Widerstand zielte auf den Baustopp der AKWs in Wyhl (D) und Kaiseraugst (CH) sowie die Stilllegung des AKW Fessenheim (F). Auf der Versammlung in der Nähe von Colmar (F) sprachen Aktivist*innen wie Jean-Jaques Rettig (1939–2024) aus dem elsässischen Fréconrupt, Martin Dieterle (ca. 1924–1995) aus Basel, Bernd Nössler (*1953) aus Wyhl und Christa Reißner aus Freiburg.

PLA 2024/65, um 1981, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

Grafiker Hubert Hoffmann -Badisch-Elsässische Bürgerinitiativen - CC-BY-NC-SA 4.0

PLA-2024-63_Foto0001 Large Small

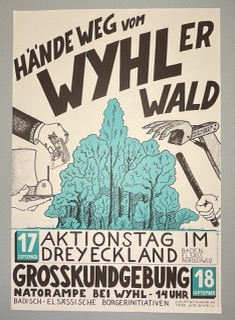

PLA-2024-63_Foto0001 Large Small"HÄNDE WEG VOM WYHLER WALD"

Alle greifen nach dem Wyhler Wald: die Profitgier der Karlsruher „Badenwerk AG“, Bauherrin des geplanten AKWs in Wyhl, die Greifer der Bagger des Baukonzerns Hochtief sowie die Schlagstöcke der Polizei, die die Bauplatzbesetzer*innen bei Räumungsversuchen zu spüren bekamen. Mit länderübergreifendem Aktionstag und Großkundgebung an der Nato-Rampe mobilisieren die Badisch-Elsässischen Bürgerinitiativen die Bevölkerung im Dreiländereck Deutschland-Frankreich-Schweiz.

PLA 2024/63, 1977, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

Grafiker Hubert Hoffmann - Badisch-Elsässische Bürgerinitiativen - CC-BY-NC-SA 4.0

PLA-2024-62_Foto0001 Large Small

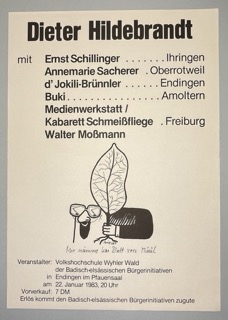

PLA-2024-62_Foto0001 Large Small"Dieter Hildebrandt"

Am 22. Januar 1983 kommt der Kabarettist Dieter Hildebrand (1927–2013) für eine Veranstaltung der Volkshochschule Wyhler Wald nach Endingen im Kaiserstuhl. Kaum hängen Plakate wie dieses, sind die rund 2000 Eintrittskarten auch schon ausverkauft. Nachdem das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Mannheim den Weg für den Bau des AKWs stattgegeben hatte, war die Bevölkerung in Alarmbereitschaft, konnte nun doch jederzeit mit dem Bau begonnen werden. Das vielseitige Programm des Abends umfasste außerdemAnnemarie Sacherer, Walter Mossmann, Ernst Schillinger, Roland Burkhard (Buki) und d'Jokili-Brünnler vom Kaiserstuhl und die jungen Kabarettisten des Ensembles Schmeißfliege aus Freiburg.

PLA 2024/62, 1983, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

Badisch-Elsässische Bürgerinitiativen - CC0 Public Domain Dedication 1.0

PLA-2024-61_Foto0001 Large Small

PLA-2024-61_Foto0001 Large Small"HEUTE TANNEN / MORGEN WIR"

Die Umweltverschmutzung durch Industrie- und Atomanlagen bedroht Natur und Mensch: sauer Regen zerstört den Wald, während eine radioaktive Wolke Tote fordert. Das Wyhl-Plakat der Badisch Elsässischen Bürgerinitiativen, entworfen von Hubert Hoffmann, kombiniert den Protest gegen Waldsterben und Atomkraft. Damit verdeutlicht es, wie Anti-AKW und Umweltbewegung zusammenhängen. Die immergrüne Tanne ist in vielen Kulturen Symbol des ewigen Lebens und steht somit in starkem Widerspruch zu den gesundheitlichen Gefahren der (zivilen) Nutzung von Kernenergie.

PLA 2024/61, um 1983, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

Grafiker Hubert Hoffmann - Badisch-Elsässische Bürgerinitiativen - CC-BY-NC-SA 4.0

PLA-2024-60_Foto0001 Large Small

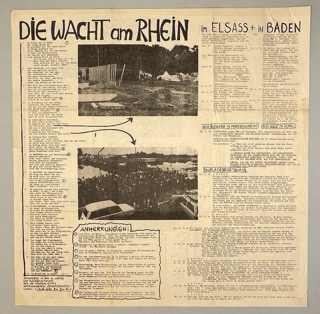

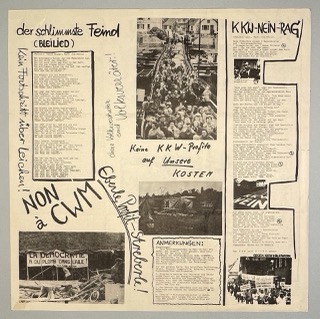

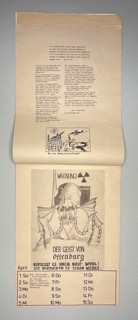

PLA-2024-60_Foto0001 Large Small"DIE WACHT am RHEIN" (verso "der schlimmste Feind / KKW-NEIN-RAG")

Plakat des badisch-elsässischen Protests gegen den Bau eines Bleichemiewerk in Marckolsheim (Elsass) und Atomkraftwerks in Wyhl (Kaiserstuhl) aus dem Jahre 1974. Neben Fotos von Protestaktion und einer Chronik der Bauplatzbesetzung in Marckolsheim sind Lieder abgedruckt, die Walter Mossmann (1941–2015) im Rahmen der Anti-AKW-Bewegung verfasste, darunter der „KKW-Nein-Rag“, „Der schlimmste Feind (Bleilied)“ und „Die Wacht am Rhein“. Diese Lieder wurden zu Hymnen der Bewegung, auch weil sie dem langwierigen Topos der deutsch-französischen Erbfeindschaft grenzüberschreitende Solidarität entgegenstellten. Um die Bedeutung der Liedtexte für alle verständlich zu machen, wurden diese durch Anmerkungen ergänzt.

PLA 2024/60, 1974, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

CC-BY-NC-SA 4.0

"DIE WACHT am RHEIN" (verso "der schlimmste Feind / KKW-NEIN-RAG")

Plakat des badisch-elsässischen Protests gegen den Bau eines Bleichemiewerk in Marckolsheim (Elsass) und Atomkraftwerks in Wyhl (Kaiserstuhl) aus dem Jahre 1974. Neben Fotos von Protestaktion und einer Chronik der Bauplatzbesetzung in Marckolsheim sind Lieder abgedruckt, die Walter Mossmann (1941–2015) im Rahmen der Anti-AKW-Bewegung verfasste, darunter der „KKW-Nein-Rag“, „Der schlimmste Feind (Bleilied)“ und „Die Wacht am Rhein“. Diese Lieder wurden zu Hymnen der Bewegung, auch weil sie dem langwierigen Topos der deutsch-französischen Erbfeindschaft grenzüberschreitende Solidarität entgegenstellten. Um die Bedeutung der Liedtexte für alle verständlich zu machen, wurden diese durch Anmerkungen ergänzt.

PLA 2024/60, 1974, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

CC-BY-NC-SA 4.0

PLA-2024-59_Foto0001 Large Small

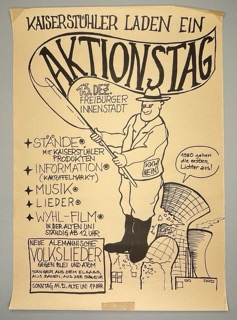

PLA-2024-59_Foto0001 Large Small"AKTIONSTAG / KAISERSTÜHLER LADEN EIN"

Um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen, organisieren die Wyhl-Aktivist*innen auch Veranstaltungen in den Städten. Am 13. und 14. Dezember 1975 finden in Freiburg Aktionstage statt, die mit Informations- und Essensständen sowie Filmvorführungen und einem Liederabend die Stadtgesellschaft für die Bedrohung der Kaiserstühler Existenz durch den geplanten Bau eines AKWs in Wyhl sensibilisieren soll. Auf dem Plakat ist die Darstellung eines fahnenschwingenden (elsässischen) Bauern ergänzt durch ein Zitat des damaligen Ministerpräsidenten Hans Filbinger (1913–2007), das im Zuge der Angstkampagnen der Regierung der Bevölkerung Baden-Württembergs bei einer Abkehr von Wyhl einen Blackout (Stromausfall) prophezeite.

PLA 2024/59, 1975, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

CC-BY-NC-SA 4.0

PLA-2024-58_Foto0001 Large Small

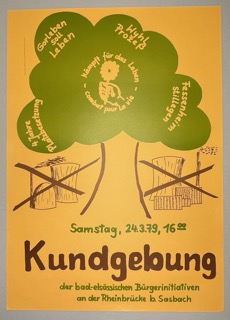

PLA-2024-58_Foto0001 Large Small"Kundgebung der bad.-elsässischen Bürgerinitiativen an der Rheinbrücke b. Sasbach"

Die badisch-elsässischen Bürgerinitiativen rufen am 24. März 1979 zu einer Kundgebung an der Rheinbrücke in Sasbach (Kaiserstuhl) auf, an der über 2000 Menschen teilnehmen. Die Rheinbrücke Sasbach-Marckolsheim ist der Übergang zwischen Deutschland und Frankreich. Dieses Plakat demonstriert den gemeinsamen Protest von badischen und elsässischen Aktivist*innen gegen Atomenergie – ein Protest, der sich auf beiden Seiten des Rheins abspielt. Neben dem Thema der regionalen atomaren Bedrohung (das geplante AKW in Wyhl, das bereits betriebene in Fessenheim) stand die Kundgebung auch unter dem Zeichen der Solidarität für die Bauern in Gorleben, wo kurz zuvor die Bohrungen zur Erkundung eines Salzstocks für ein Atommüll-Endlager begonnen hatten. Einen Tag später schließen sich Tausende dem Gorleben Treck Richtung Hannover an.

PLA 2024/58, 1979, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

Badisch-Elsässische Bürgerinitiativen - CC0 Public Domain Dedication 1.0

PLA-2024-57_Foto0001 Large Small

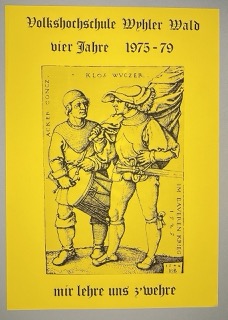

PLA-2024-57_Foto0001 Large Small"Volkshochschule Wyhler Wald / vier Jahre 1975-79 / mir lehre uns z'wehre"

Im Jahr 1979 blickt die Volkshochschule Wyhler Wald auf ihr vierjähriges Bestehen zurück. Wie schon bei ihren anderen Jubiläums- und Veranstaltungsplakaten greift sie auch hier auf ein Motiv aus dem Bauernkrieg zurück. Der Kupferstich von Hans Sebald Beham (1500– 1550), der als Vorlage diente, war 1544 in Gedenken an den Bauernkrieg angefertigt worden, der 19 Jahre zuvor stattgefunden hatte. Der Trommler „Acker Concz“ und der Fähnrich „Klos Wuczer“ sind Symbolfiguren des bäuerlichen Lebens und stehen stellvertretend für Ackerbau und Viehzucht. Damit stellen sich die Kernkraftgegner*innen in die Tradition der Bauern, die bereits vor 500 Jahren im Bauernkrieg gegen ihre Obrigkeiten revoltiert hatten. Der Slogan „mir lehre uns s'wehre“ („Wir lernen uns zu wehren“) kann hier ganz wörtlich genommen werden: die Volkshochschule Wyhler Wald war selbstorganisierter Lernort, wo sich die Bevölkerung treffen und rund um das Thema Kernenergie und ihre Gefahren informieren konnte. Sie bestand 13 Jahre lang mit ca. 600 Veranstaltungen.

PLA 2024/57, 1979, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

Badisch-Elsässische Bürgerinitiativen -CC0 Public Domain Dedication 1.0

PLA-2024-55_Foto0001 Large Small

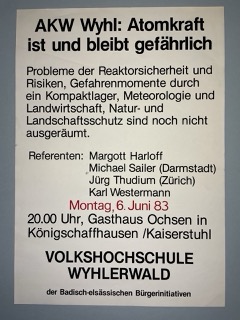

PLA-2024-55_Foto0001 Large Small"AKW Wyhl: Atomkraft ist und bleibt gefährlich"

Plakat der Volkshochschule Wyhler Wald, das eine Informationsveranstaltung zu den Gefahren von Atomkraft für Mensch und Umwelt bewirbt. Als Referentin geladen war u. a. Margot Harloff, Vorsitzende der „Aktionsgemeinschaft gegen Umweltgefährdung durch Kernkraftwerke e. V.“. Die Veranstaltung fiel in eine Zeit, in der die Bevölkerung noch mit dem Bau eines AKWs in Wyhl rechnen musste. 1882 hatte der Mannheimer Verwaltungsgerichthof die Teilerrichtungsgenehmigung für rechtens erklärt. Die Volkshochschule Wyhler Wald war auf dem besetzten Bauplatz in Wyhl gegründet worden und trug ihr Bildungsangebot von Ende 1975 bis 1988 in die Dörfer und Städte der Region.

PLA 2024/55, 1983, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

Badisch-Elsässische Bürgerinitiativen - CC0 Public Domain Dedication 1.0

PLA-2024-54_Foto0001 Large Small

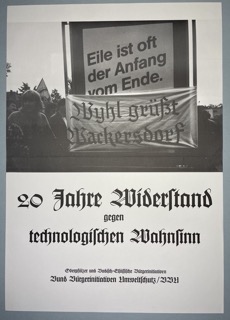

PLA-2024-54_Foto0001 Large Small"20 Jahre Widerstand gegen technologischen Wahnsinn"

Im Februar 1982 gab es die erste Großkundgebung gegen eine atomare Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf (WAA), einem kleinen Ort in der Oberpfalz. Unter dem Motto „Stoppt den WAAhnsinn“ begann ein Jahrzehnt des Widerstands. Das Plakat des Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU) demonstriert den gemeinsamen Kampf der Oberpfälzer und Badisch-Elsässischen Bürgerinitiativen für eine atomfreie Politik und appelliert an das Durchhaltevermögen der Aktivist*innen. Seit den (erfolgreichen) Protesten um das AKW Wyhl waren immer mehr westdeutsche Bürgerinitiativen im BBU organisiert.

PLA 2024/54, um 1982, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

Badisch-Elsässische Bürgerinitiativen; Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz - CC0 Public Domain Dedication 1.0

PLA-2024-53_Foto0001 Large Small

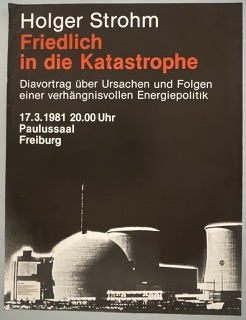

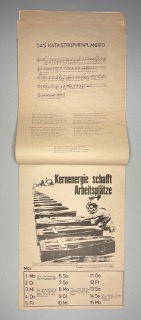

PLA-2024-53_Foto0001 Large Small"Holger Strohm / Friedlich in die Katastrophe"

1981 erscheint eine Neuausgabe von Holger Strohms (*1942) Sachbuch „Friedlich in die Katastrophe“, das sich mit den Gefahren der Atomenergie auseinandersetzt. Bereits 1971 geschrieben, fand es zunächst keine Verlage, die es veröffentlichen wollten. Strohm Publikation gilt heute als „Bibel der Anti-AKW-Bewegung“. Zu der hier beworbenen Veranstaltung eingeladen hatten verschiedene Bürger- und Umweltgruppen, u. a. die Badisch-Elsässischen Bürgerinitiativen und die Volkshochschule Wyhler Wald. Das Bild zeigt vermutlich das AKW Biblis.

PLA 2024/53, 1981, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

Badisch-Elsässische Bürgerinitiativen - CC0 Public Domain Dedication 1.0

PLA-2024-52_Foto0001 Large Small

PLA-2024-52_Foto0001 Large Small"RADIO VERTE FESSENHEIM"

Strommast und Eiffelturm: Der politische Piratensender Radio Verte Fessenheim (seit 1981 Radio Dreyeckland) hatte sich 1977 aus dem Widerstand gegen die Atomkraftwerke im Dreiländereck Frankreich, Deutschland, Schweiz (Fessenheim, Wyhl, Kaiseraugst) gegründet. Am 4. Juni 1977 sendete er zum ersten Mal vom besetzten Strommast in Heiteren. Dieser sollte durch die Überlandleitung Fessenheim-Paris Strom aus dem AKW Fessenheim transportieren. Für Aktivist*innen war das Radio, neben Druckerzeugnissen wie Plakaten und Flugblättern, ein wichtiges Medium, um Informationen zu teilen.

PLA 2024/52, 1977, Badisches Landesmuseum Außenstelle Südbaden

Radio Dreyeckland - CC-BY-NC-SA 4.0

PLA-2024-51_Foto0001 Large Small

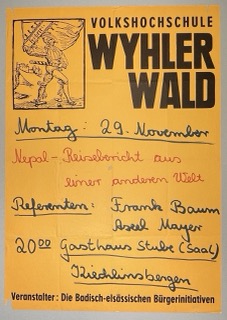

PLA-2024-51_Foto0001 Large Small"Nepal-Reisebericht aus einer anderen Welt"

Veranstaltungsplakat der Volkshochschule Wyhler Wald, die seit Ende 1975 als mobiles Bildungszentrum in den Dörfern und Städten rund um den Kaiserstuhl unterwegs war. Als ‚Schule des Widerstands‘ von den Bauplatzbesetzer*innen gegen das AKW Wyhl gegründet, diente sie der badisch-elsässischen Öffentlichkeit als Mittel der Selbstinformation zum Thema Kernenergie. Die Wyhl-Aktivisten Axel Mayer, aus dessen Sammlung das Plakat stammt, und Frank Baum referieren hier über ihre unterschiedlich organisierten Reisen zum Himalaya. Mit ihrem Plakatdesign stellt sich die Volkshochschule Wyhler Wald in die Tradition des Widerstands der Bauern und Bürger, die vor 500 Jahren im Zuge des Bauernkriegs gegen ihre Obrigkeiten revoltiert hatten. Der hier als Emblem verwendete "Bannenträger der Freiheit" stammt aus Thomas Murners 1522 publizierten Flugschrift "Von dem großen lutherischen Narren".

PLA 2024/51, 1976, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

Badisch-Elsässische Bürgerinitiativen - CC0 Public Domain Dedication 1.0

PLA-2024-50_Foto0001 Large Small

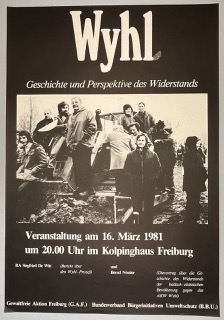

PLA-2024-50_Foto0001 Large Small"Wyhl / Geschichte und Perspektive des Widerstands"

Zum Zeitpunkt des Plakats blickt Wyhl bereits auf eine sechsjährige Geschichte zurück, die, wie das Foto zeigt, mit der Besetzung des Bauplatzes und dem Aufhalten der Bagger durch die lokale Bevölkerung am 18. Februar 1975 ihren Anfang nahm. Andererseits ist Wyhl Teil des Zeitgeschehens: der Prozess vor dem Verwaltungsgerichthof Mannheim läuft, die Zukunft von Wyhl ist noch ungewiss. Heute gilt Wyhl als Ursprung der Anti-Atomkraftbewegung in Deutschland. Es ist Beispiel dafür, wie sich eine selbstorganisierte und grenzübergreifende Bewegung von unten erfolgreich gegen staatliche Bevormundung durchsetzen konnte.

PLA 2024/50, 1976, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

CC-BY-NC-SA 4.0

PLA-2024-49_Foto0001 Large Small

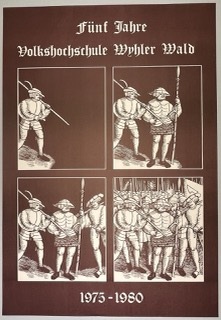

PLA-2024-49_Foto0001 Large Small"Fünf Jahre Volkshochschule Wyhler Wald / 1975-1980"

Jubiläumsplakat der Volkshochschule Wyhler Wald, das im Kontext des Widerstands gegen den Bau eines Atomkraftwerkes in Wyhl (Kaiserstuhl) entstand. Die Volkshochschule war 1975 von Aktivist*innen 1975 auf dem besetzten Bauplatz gegründet worden, um für alle neutrale Informationen zum Thema Kernenergie bereitzustellen. Das Plakatmotiv entstammt dem Titelblatt einer Flugschrift, die nach dem deutschen Bauernkrieg veröffentlicht wurde. Diese sogenannten Zwölf Artikel stellen das erste gedruckte, verfassungsähnliche Programm dar, das Menschen- und Freiheitsrechte verschriftlicht. Für das Plakat wurde die eigentliche Vorlage (rechts unten) in eine Abfolge gebracht, nach der sich dem einzelnen Bauern immer mehr anschließen. So zelebriert das Plakat den solidarischen Zusammenschluss der in Wyhl engagierten Individuen und Gruppen (darunter auch Bauern), die gemeinsam den Bau des AKWs aufhielten.

PLA 2024/49, 1980, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

Badisch-Elsässische Bürgerinitiativen - CC0 Public Domain Dedication 1.0

PLA-2024-46_Foto0001 Large Small

PLA-2024-46_Foto0001 Large Small"Trotz des entschiedenen Widerstands..."

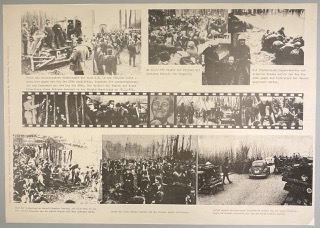

Dieses Plakat zeigt Fotos und Text zum Ablauf/Chronologie der Bauplatzbesetzung von Atomkraftgegner*innen im Wyhler Wald im Februar 1975. Sie dokumentiert die erste Besetzung am 18. Februar, die Räumung durch die Polizei am 20. Februar und die Wiederbesetzung am 23. Februar. Die Szenen zeigen u. a. Bauarbeiter der Firma Hochtief (links oben) und das Wegschleppen der Besetzer*innen, im Detail Maria Köllhofer aus Kiechlinsbergen (rechts oben). Der zwischen der Chronologie abgedruckte Filmstreifen kann als Illustration der Staatsgewalt gelesen werden: ein Foto von Hans Filbinger (1913–2007), damaliger Ministerpräsident von Baden-Württemberg, gerahmt von Aufnahmen des Vorgehens der Polizei gegen die Bevölkerung. Mit Plakataktionen wie dieser wurde der Polizeieinsatz bei der Räumung im Wyhler Wald angeprangert.

PLA 2024/46, um 1976, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

Freiburger Film- und Fotogruppe - CC-BY-NC-SA 4.0

PLA-2024-47_Foto0001 Large Small

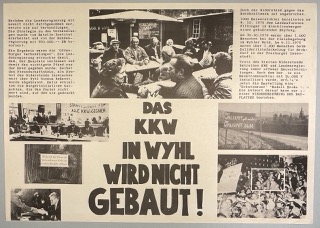

PLA-2024-47_Foto0001 Large Small"DAS KKW IN WYHL WIRD NICHT GEBAUT!"

Dieses Plakat zeigt Fotos und Text zu den Verhandlungen zwischen Landesregierung und Vertretern der Bürgerinitiativen im Kampf gegen den Bau eines Atomkraftwerkes in Wyhl. Ziel dieses Aushangs ist es, die Bevölkerung weiter für den Widerstand gegen das AKW zu mobilisieren und für eine mögliche Wiederbesetzung des Platzes zu gewinnen. Eine Aufnahme von Aktivist*innen vor dem sogenannten Freundschaftshaus, das zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Plakats bereits abgebrannt worden war, versucht auch auf emotionaler Ebene den ‚ungebrochenen Widerstand‘ der Atomkraftgegner*innen zu bekunden. Im Februar 1975 hatte die lokale Bevölkerung der Gemeinde Wyhl im Kaiserstuhl den Baubeginn des AKWs mit einer Blockade der Baumaschinen und anschließender Besetzung des Platzes aufhalten können.

PLA 2024/47, um 1976, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

Freiburger Film- und Fotogruppe - CC-BY-NC-SA 4.0

PLA-2024-48_Foto0001 Large Small

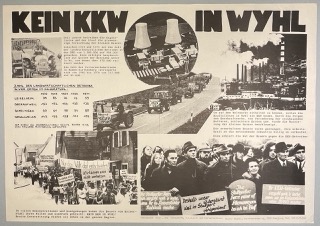

PLA-2024-48_Foto0001 Large Small"KEIN KKW IN WYHL"

Dieses Plakat thematisiert die Rolle der Bauern in den Protesten gegen das geplante Atomkraftwerk in Wyhl und die Folgen eines solchen für die Landwirtschaft und die Existenz der Bauern. In der Protestbewegung gegen das AKW Wyhl stellten die Bauern eine große Gruppe dar. Viele befürchteten die Kontaminierung ihrer Ernten durch radioaktive Substanzen in Boden, Wasser und Luft. Das Plakat kommuniziert den Widerstand der Bauern auch als Widerstand gegen den Kapitalismus, dem die Bauern seit den 1960er Jahren systematisch zum Opfer gefallen sind. Die Sorge war, durch Verlust der Landwirtschaft in eine Abhängigkeit von der (Atom-) Industrie zu geraten. Auf dem besetzten Bauplatz verpflegte die bäuerliche Bevölkerung die Dauerplatzbesetzer (Arbeiter*innen, Student*innen), als Gegenleistung wurde ihnen z. B. Unterstützung bei der Feldarbeit und im Haushalt angeboten.

PLA 2024/48, um 1976, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

Freiburger Film- und Fotogruppe - CC-BY-NC-SA 4.0

PLA-2024-45_Foto0001 Large Small

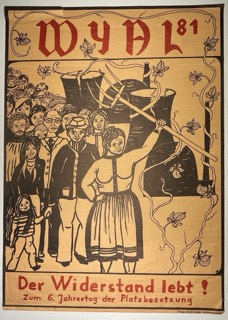

PLA-2024-45_Foto0001 Large Small"WYHL 81 / Der Widerstand lebt! Zum 6. Jahrestag der Platzbesetzung"

Sechs Jahre nach der Platzbesetzung in Wyhl hält der Widerstand an: hier symbolisch angeführt von einer Bäuerin, die ihre Mistforke in einer Kampfgeste erhoben hat. Im Hintergrund die zwei in Wyhl geplanten Reaktorblöcke, die von Weinranken umschlossen werden – ein Hinweis auf die Weinregion Kaiserstuhl und die Rolle der Winzer*innen im Widerstand. Frauen, darunter auch viele Winzerinnen, prägten die Protestkultur in Wyhl stark und waren in Bürgerinitiativen und eigens gegründeten Frauengruppen aktiv.

PLA 2024/45, 1981, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

CC-BY-NC-SA 4.0

PLA-2024-44_Foto0001 Large Small

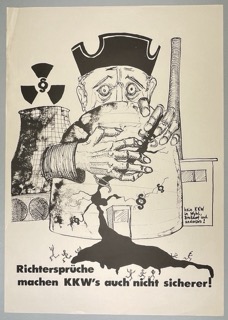

PLA-2024-44_Foto0001 Large Small"Richtersprüche machen KKW's auch nicht sicherer!"

Der Verwaltungsgerichthof Mannheim verkündet im März 1982 sein Urteil, das den Bau des AKW Wyhl freigibt. Ein Versagen des Reaktordruckbehälters durch Bersten sei laut eines Sachverständigen-Gutachtens nicht begründbar. Die Entscheidung ist ein politischer Erfolg für Betreiber und Landesregierung, für die Bevölkerung jedoch Grund zur Sorge. Das Plakat karikiert die Verzahnung juristischer und wirtschaftlicher Kräfte im Kampf um den Bau von AKWs und mahnt die Mitschuld der Justiz bei einem (möglichen) Reaktorunglück.

PLA 2024/44, 1982, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

CC-BY-NC-SA 4.0

PLA-2024-41_Foto0001 Large Small

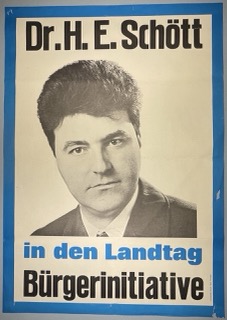

PLA-2024-41_Foto0001 Large Small"Dr. H. E. Schött in den Landtag"

Ein Wahlplakat ohne Partei-Logo? 1976 gelang es dem Apotheker, Landwirt und Umweltaktivisten Hans Erich Schött (1940–2023) aus Endingen in den Landtag gewählt zu werden. Schött, der unter den Besetzern von Marckolsheim und Wyhl als „der Apotheker vom Kaiserstuhl“ bekannt war, hatte sich aus Mangel an politischen, insbesondere ‚grünen‘ Alternativen zuvor der FDP angeschlossen. Sein Wahlplakat spart diese Information allerdings aus. So bekam die Anti-AKW-Bewegung einen wichtigen Vertreter in den Landtag.

PLA 2024/41, 1976, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

Badisch-Elsässische Bürgerinitiativen - CC0 Public Domain Dedication 1.0

Design ohne Titel - 1

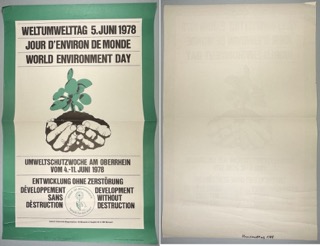

Design ohne Titel - 1"WELTUMWELTTAG 5. JUNI 1978"

Der Weltumwelttag (World Environment Day) findet jährlich am 5. Juni statt. Von den Vereinten Nationen 1972 ins Leben gerufen, soll er weltweit ökologisches Bewusstsein und Handeln fördern. Seit 1976 wird der Tag auch in der Bundesrepublik mit Veranstaltungen und Aktionen begangen. Anlässlich des Weltumwelttages 1978 veranstalten die Badisch-Elsässischen Bürgerinitiativen eine Woche zum Thema Umweltschutz am Oberrhein, die im Zeichen des Anti-AKW-Protestes steht.

PLA 2024/40, 1978, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

Badisch-Elsässische Bürgerinitiativen - CC0 Public Domain Dedication 1.0

PLA-2024-39_Foto0001 Large Small

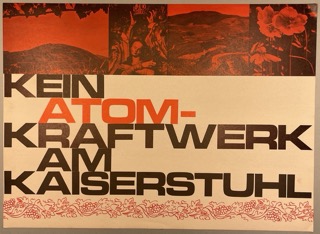

PLA-2024-39_Foto0001 Large Small"Kein Atomkraftwerk am Kaiserstuhl!"

Kleinplakat der Anti-Atomkraft-Bewegung am Kaiserstuhl, welches das Bild des Protestes nachhaltig prägte. Auf vielen Fotografien der Zeit ist es zu sehen, da es aufgrund seines handlichen Formats gut zu Aktionen mitgenommen werden konnte. So beispielsweise zu einer Demonstration vor dem Stuttgarter Landtag am 17. Dezember 1974 gegen das Bleichchemiewerk in Marckolsheim und das Atomkraftwerk in Wyhl. Auch an Hoftoren im Kaiserstuhl wurde es vielfach aufgehängt.

PLA 2024/39, um 1975, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

CC-BY-NC-SA 4.0

PLA-2024-38_Foto0001 Large Small

PLA-2024-38_Foto0001 Large Small"Unser Ziel: Naturschutzgebiet Wyhl"

1977 wird der Bau des AKW Wyhl vorerst eingestellt. Das 40 Hektar große Betriebsgelände bleibt ungenutzt, aber im Besitz des Energieversorgers „Badenwerk“. Seit 1985 fordert der BUND Südlicher Oberrhein mit Unterstützung elsässischer Atomkraftgegner*innen die Umwandlung in ein Naturschutzgebiet. Jedoch stellt das Land Baden-Württemberg erst 1994 das Vorhaben eines AKW-Baus in Wyhl endgültig ein. Seit 1998 ist dieser ehemalige Bauplatz als Naturschutzgebiet ausgewiesen.

PLA 2024/38, nach 1985, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

Badisch-Elsässische Bürgerinitiativen; BUND Regionalverband Südlicher Oberrhein - CC0 Public Domain Dedication 1.0

PLA-2024-37_Foto0001 Large Small

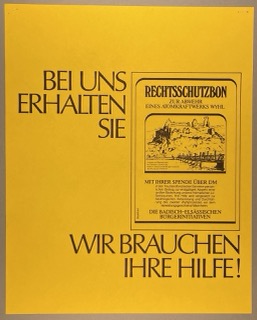

PLA-2024-37_Foto0001 Large Small"WIR BRAUCHEN IHRE HILFE!"

Spendenaufruf der Badisch-Elsässischen Bürgerinitiativen zur Finanzierung des Widerstands gegen das geplante Atomkraftwerk in Wyhl, insbesondere der Vorbereitung und Durchführung der Prozesse vor dem Verwaltungsgerichtshof in Mannheim. Mit der Einzahlung in einen Treuhandfond konnten Spender*innen einen sogenannten Rechtsschutzbon erhalten. Seit 1979 wurde der ‚Kampf um Wyhl‘ auch auf juristischer Ebene geführt. An 13 Tagen, vom 30. Mai 1979 bis 4. November 1981, fanden in Mannheim die Verhandlungen statt. Das Bild zeigt die Limburg mit Rheinbrücke bei Sasbach nach einer Zeichnung von 1873/74.

PLA 2024/37, um 1979, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

Badisch-Elsässische Bürgerinitiativen - CC0 Public Domain Dedication 1.0

PLA-2024-36_Foto0001 Large Small

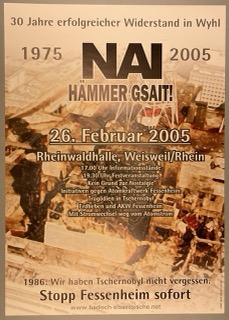

PLA-2024-36_Foto0001 Large Small"1975-2005 / NAI HÄMMER GSAIT"

Am 18. Februar 1975 schreibt eine kleine Gemeinde im Kaiserstuhl Geschichte: Um den Bau des dort geplanten Atomkraftwerkes zu verhindern, stellen sich Frauen, Männer und Kinder vor die Bagger und bringen diese zum Stillstand. Auch 30 Jahre danach hat der erfolgreiche, transnationale Widerstand der Atomkraftgegner*innen in Wyhl mehr als symbolischen Wert: Atomkraftwerke wie das im nahegelegenen elsässischen Fessenheim werden trotz der Sicherheitsrisiko und massiver Proteste der Bevölkerung weiter betrieben, während der Super-Gau in Tschernobyl die Gefahren durch Kernenergie anschaulich gemacht hat. Die Grafik stellt vermutlich eine Luftaufnahme des Kernkraftwerks in Tschernobyl nach dem Unfall dar.

PLA 2024/36, 2005, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

Badisch-Elsässische Bürgerinitiativen - CC0 Public Domain Dedication 1.0

PLA-2024-35_Foto0001 Large Small

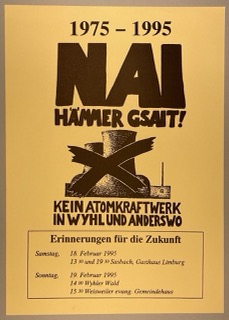

PLA-2024-35_Foto0001 Large Small"1975-1995 / NAI HÄMMER GSAIT / Erinnerungen für die Zukunft"

Am 18. Februar 1975 schreibt eine kleine Gemeinde im Kaiserstuhl Geschichte: Um den Bau des dort geplanten Atomkraftwerkes zu verhindern, stellen sich Frauen, Männer und Kinder vor die Bagger und bringen diese zum Stillstand. Auch 20 Jahre danach hat der erfolgreiche, transnationale Widerstand der Atomkraftgegner*innen in Wyhl mehr als symbolischen Wert: Atomkraftwerke wie das im nahegelegenen elsässischen Fessenheim werden trotz der Sicherheitsrisiko und massiver Proteste der Bevölkerung weiter betrieben, während der Super-Gau in Tschernobyl die Gefahren durch Kernenergie anschaulich gemacht hat. Das Motiv stammt von Hubert Hoffmann, der den Spruch eines Transparents von den Protesten um das Bleichemiewerk in Marckolsheim aufgriff und für die Badisch-Elsässischen Bürgerinitiativen übernahm.

PLA 2024/35, 1995, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

Grafiker Hubert Hoffmann - Badisch-Elsässische Bürgerinitiativen - CC-BY-NC-SA 4.0

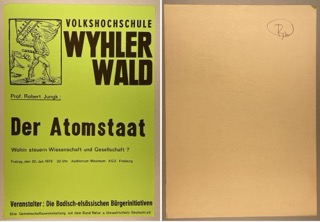

Design ohne Titel - 1

Design ohne Titel - 1"Der Atomstaat"

Am 20. Januar 1978 ist der deutsch-österreichische Publizist, Journalist und Zukunftsforscher Robert Jungk (1913–1994) zu Gast in der Volkhochschule Wyhler Wald, die seit Ende 1975 ihr Veranstaltungsprogram in verschiedene Orte der Umgebung trägt. 1977 hatte Jungk in seinem Buch „Der Atomstaat. Vom Fortschritt in die Unmenschlichkeit“ klargemacht, dass friedliche und militärische Nutzung von Atomenergie nicht voneinander zu trennen sind. Mit ihrem Plakatdesign stellt sich die Volkhochschule Wyhler Wald in die Tradition des Widerstands der Bauern und Bürger, die vor 500 Jahren im Zuge des Bauernkriegs gegen ihre Obrigkeiten revoltiert hatten. Der hier als Emblem verwendete "Bannenträger der Freiheit" stammt aus Thomas Murners 1522 publizierten Flugschrift "Von dem großen lutherischen Narren".

PLA 2024/34, 1978, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

Badisch-Elsässische Bürgerinitiativen - CC0 Public Domain Dedication 1.0

PLA-2024-33_Foto0001 Large Small

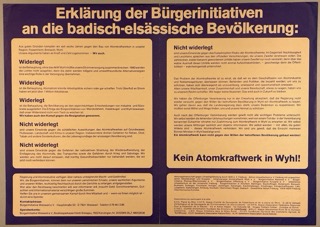

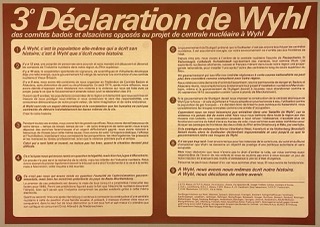

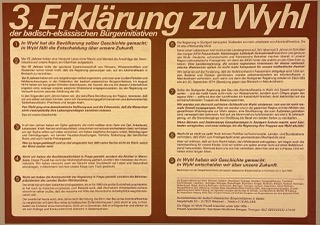

PLA-2024-33_Foto0001 Large Small"Erklärung der Bürgerinitiativen an die badisch-elsässische Bevölkerung"

Sechs Monate nach der Gründung der Badisch-Elsässischen Bürgerinitiativen spitzt sich die Lage im Wyhler Wald zu. Am 18. Februar 1975 rücken die Baumaschinen an, die von der Bevölkerung blockiert werden. Die Polizei räumt den Platz, der jedoch kurze Zeit später wieder von der Bevölkerung besetzt wird. In ihrer zweiten Erklärung widerlegen die Bürgerinitiativen die Argumente der Atombefürworter und bekräftigen ihre Forderung, ein Atomkraftwerk können nicht gegen den Willen er betroffenen Bevölkerung gebaut werden. In insgesamt drei Erklärungen, die jeweils auf Deutsch und Französisch erschienen sind, entwickeln sie ihr Konzept des zivilen, friedlichen Widerstands. Die programmatischen Texte wurden in hoher Auflage gedruckt und weitreichend verteilt, wodurch viele Menschen in der Region erreicht und für die Bewegung mobilisiert werden konnten.

PLA 2024/33, um 1980, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

Badisch-Elsässische Bürgerinitiativen - CC0 Public Domain Dedication 1.0

PLA-2024-33_Foto0002 Large Small

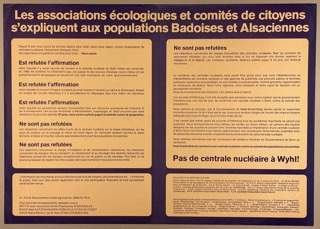

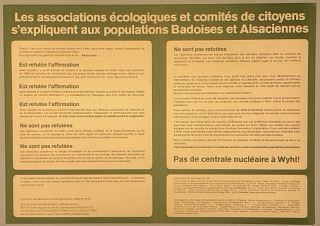

PLA-2024-33_Foto0002 Large Small"Les associations écologiques et comités de citoyens s'expliquent aux populations Badoises et Alsaciennes"

Sechs Monate nach der Gründung der Badisch-Elsässischen Bürgerinitiativen spitzt sich die Lage im Wyhler Wald zu. Am 18. Februar 1975 rücken die Baumaschinen an, die von der Bevölkerung blockiert werden. Die Polizei räumt den Platz, der jedoch kurze Zeit später wieder von der Bevölkerung besetzt wird. In ihrer zweiten Erklärung widerlegen die Bürgerinitiativen die Argumente der Atombefürworter und bekräftigen ihre Forderung, ein Atomkraftwerk können nicht gegen den Willen er betroffenen Bevölkerung gebaut werden. In insgesamt drei Erklärungen, die jeweils auf Deutsch und Französisch erschienen sind, entwickeln sie ihr Konzept des zivilen, friedlichen Widerstands. Die programmatischen Texte wurden in hoher Auflage gedruckt und weitreichend verteilt, wodurch viele Menschen in der Region erreicht und für die Bewegung mobilisiert werden konnten.

PLA 2024/33, um 1980, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

Badisch-Elsässische Bürgerinitiativen - CC0 Public Domain Dedication

PLA-2024-32_Foto0001 Large Small

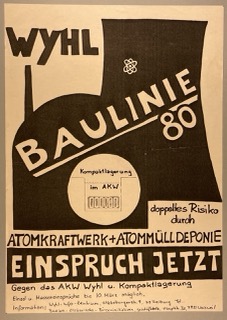

PLA-2024-32_Foto0001 Large Small"Wyhl / Baulinie 80 / Einspruch Jetzt"

Im März 1983 rief die Badisch-Elsässische Bürgerinitiative zu Einsprüchen gegen die Idee auf, in Wyhl ein Atomkraftwerk inklusive Lager zu erreichten. Pläne für ein Atomkraftwerk gab es schon seit 1975, doch waren diese veraltet und sollten mit der sogenannten Bauline 80 auf den neusten technologischen Stand gebracht werden. Insgesamt kamen 45.000 Einsprüche während einer Unterschriftensammlung zustande. Als Baulinie 80 bezeichnet man eine erstmals 1980 realisierte Reaktorbaureihe, die die standardisierte Bauform deutscher Kernkraftwerke werden sollte.

PLA 2024/32, 1983, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

Badisch-Elsässische Bürgerinitiativen - CC0 Public Domain Dedication 1.0

PLA-2024-31_Foto0001 Large Small

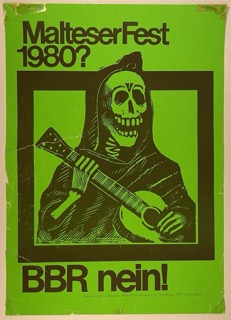

PLA-2024-31_Foto0001 Large Small"Malteser Fest 1980? / BBR nein!"

1973 begann die BBR-Nein-Gruppe ihren Protest gegen den Bau einer Plutoniumfabrik in Heitersheim. In der Fabrik wollte die „Babcock-Brown Boveri-Reaktor GmbH“ (BBR) Plutonium-Brennelemente für das Atomkraftwerk Mühlheim-Kärlich produzieren Der BBR-Nein-Gruppe – ein Zusammenschluss aus AKW-Gegner*innen aus Heitersheim und Umgebung – gelang es, eine große Mehrheit gegen die Ansiedlung der Fabrik zu mobilisieren. Der reproduzierte Holzschnitt zeigt den musizierenden Tod in Mönchskutte und spielt dabei mit der Verbindung der Stadt Heitersheim zum Malteserorden (seit 2022 offiziell Malteserstadt). Auch für Protestaktionen griff die Gruppe auf die Symbolik des Totenkopfes zurück.

PLA 2024/31, um 1976, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

CC-BY-NC-SA 4.0

Design ohne Titel - 1

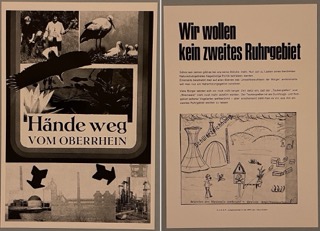

Design ohne Titel - 1"Hände weg vom Oberrhein" (verso "Wir wollen kein zweites Ruhrgebiet")

Im September 1972 formiert sich der Widerstand der Kaiserstühler Winzer gegen den geplanten Standort eines Atomkraftwerks bei Breisach. 560 landwirtschaftliche Fahrzeuge demonstrieren mit Transparenten und Sprüchen wie "Lieber heute aktiv, als morgen radioaktiv" und "Kein Ruhrgebiet am Oberrhein". Im Oktober 1972 werden 65.000 Einsprüche gegen das geplante Atomkraftwerk bei Breisach im Landratsamt Freiburg hinterlegt. Anhörungstermin/Breisach. Am 19. Juli 1973 wird durch den Rundfunk erstmals der neue Standort eines Atomkraftwerkes bekannt gegeben: Wyhl. Die Vorderseite zeigt anhand einer Fotomontage die schützenswerte, durch industrielle Vorhaben bedrohte Natur der Oberrheinauen. Darunter verweist das Plakat auf die Industrien, die Natur und Mensch am Oberrhein bedrohen. Auf der Rückseite illustriert eine Schülerzeichnung die dystopische Zukunft, falls die Vorhaben der Industrie umgesetzt werden.

PLA 2024/30, um 1972, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

CC-BY-NC-SA 4.0

PLA-2024-29_Foto0001 Large Small

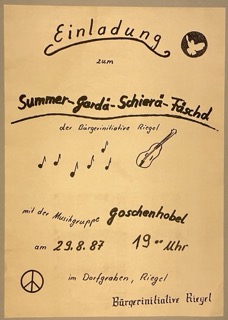

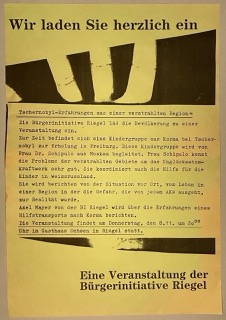

PLA-2024-29_Foto0001 Large Small"Einladung zum Summer-Gardä-Schierä-Fäschd der Bürgerinitiative Riegel"

Im Sommer 1987 veranstaltet die Bürgerinitiative Riegel ein Sommerfest mit der alemannischen Folk-Rock-Gruppe „Goschehobel“ (Mundharmonika), das im Zeichen der Friedensbewegung steht. Wenige Monate später, im Dezember des gleichen Jahres, verständigen sich die USA und UDSSR über die Vernichtung von Nuklearraketen im Rahmen des INF-Vertrages. Das Plakat nutzt das seit den 1980er Jahren verbreitete Symbol der deutschen Friedensbewegung (weiße Taube auf blauem Grund) sowie das Symbol der „Kampagne zur nuklearen Abrüstung“ (englisch: Campaign for Nuclear Disarmament). Axel Mayer, aus dessen Sammlung das Plakat stammt, war von 1978 bis 1991 Sprecher der Bürgerinitiative Riegel, eine der Badisch-Elsässischen Bürgerinitiativen, die gemeinsam ökologischen Widerstand in der Grenzregion leisteten.

PLA 2024/29, 1987, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

Bürgerinitiative Riegel - CC0 Public Domain Dedication 1.0

PLA-2024-28_Foto0001 Large Small

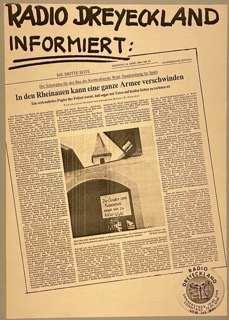

PLA-2024-28_Foto0001 Large Small"Radio Dreyeckland informiert"

Abdruck eines Zeitungsartikels aus der Schwäbischen Zeitung vom 19. April 1983, den Radio Dreyeckland für die Öffentlichkeit plakatierte. Der Artikel legt Details des geheimen Schutzplans der Polizei offen, den diese in Vorbereitung eines eventuellen Baubeginns in Wyhl ausgearbeitet hat. Um eine Eskalation der Lage wie zurzeit der Bauplatzbesetzung im Februar 1975 zu verhindern, sieht die polizeiliche ‚Handreichung für Lothar Späth‘ den Einsatz von über 15.000 Polizisten vor. Radio Dreyeckland wurde 1977 als Radio Verte Fessenheim gegründet und entstand aus dem Widerstand gegen die drei Atomkraftwerke Fessenheim, Wyhl und Kaiseraugst. Als (ältestes) freies, nichtkommerzielles Radio bietet es bis heute Interessierten die Möglichkeit, Radio zu machen.

PLA 2024/28, 1983, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

Radio Dreyeckland - CC-BY-NC-SA 4.0

PLA-2024-27_Foto0001 Large Small

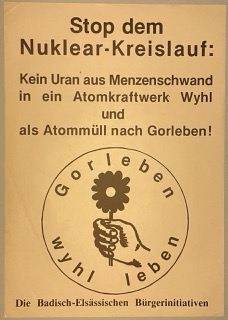

PLA-2024-27_Foto0001 Large Small"Stop dem Nuklear-Kreislauf"

Protestplakat der Badisch-Elsässischen Bürgerinitiativen gegen die Nutzung von Kernenergie. Dem Kreislauf von Uranabbau, nuklearer Energiegewinnung und Atommülllagerung setzt das Plakat das kreisrunde Logo der Initiative entgegen. Mit der Debatte um Grube Krunkelbach, ein Bergwerk zur Untersuchung von Uranvorkommen in der Nähe von Menzenschwand (Hochschwarzwald), traten Ende der 1970er Jahre erstmals die radiologischen Auswirkungen von Uranabbau ins öffentliche Bewusstsein. Während in Wyhl unter Protest der Bevölkerung ein AKW entstehen sollte, war für Gorleben ein Endlager für radioaktiven Müll geplant.

PLA 2024/27, um 1977, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

Badisch-Elsässische Bürgerinitiativen - CC0 Public Domain Dedication 1.0

PLA-2024-26_Foto0001 Large Small

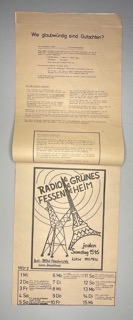

PLA-2024-26_Foto0001 Large Small"Radio Dreyeckland"

Radio Dreyeckland informierte nicht nur über den Hörfunk, sondern auch mit Aushängen. Dieses Plakat aus dem Jahr 1983 fällt in die Mobilisierungsphase gegen die Wiederaufnahme der Bauarbeiten im Wyhler Wald. Zwei Monate später werden 45.000 Einsprüche gegen die neuen Pläne für das AKW in Wyhl (die sogenannte Bauline 80) gesammelt. Radio Dreyeckland wurde 1977 als Radio Verte Fessenheim gegründet und entstand aus dem Widerstand gegen die drei Atomkraftwerke Fessenheim, Wyhl und Kaiseraugst.

PLA 2024/26, 1983, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

Radio Dreyeckland - CC-BY-NC-SA 4.0

PLA-2024-24_Foto0001 Large Small

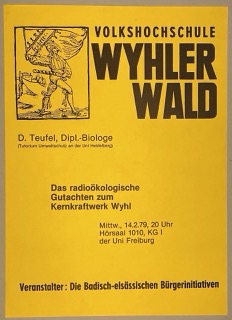

PLA-2024-24_Foto0001 Large Small"Das radioökologische Gutachten zum Kernkraftwerk Wyhl"

Die Volkhochschule Wyhler Wald konnte auf einen großen Kreis an Referenten zurückgreifen, die durch ihre Teilnahme auch ihre Solidarität mit den Aktivist*innen bekundeten. An der Universität Freiburg stellt Dieter Teufel (*1952) vom ifeu – Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg das „Das radioökologische Gutachten zum Kernkraftwerk Wyhl“ vor. Ein Jahr zuvor hatten 27 Wissenschaftler der Heidelberger Gruppe auf 180 Seiten in ihrem Gutachten die Aussagen zur Strahlenbelastung der Gutachter der Gesellschaft für Reaktorsicherheit (GRS) und der Bayerischen Biologischen Versuchsanstalt (BBV) widerlegt. Laut „Spiegel“ würde „Ein Südbadener Weinliebhaber (…) demnach in seiner Niere allein aus dem heimischen Kaiserstühler Tuniberg Weißherbst (…) pro Jahr eine Strahlenbelastung von 1383 Millirem im Körper aufnehmen und ansammeln. Der zulässige Nieren-Grenzwert liegt bei 90 Millirem für alle Nahrungs- und Genußmittel“ (Spiegel, 32/1978).

PLA 2024/24, 1982, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

Badisch-Elsässische Bürgerinitiativen - CC0 Public Domain Dedication 1.0

PLA-2024-23_Foto0001 Large Small

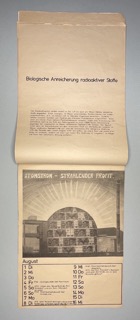

PLA-2024-23_Foto0001 Large Small"Dänische Energie"

Handillustriertes Plakat zum Dokumentarfilm „Dänische Energie“ (Dansk energi) von Per Ingolf Mannstaedt aus dem Jahr 1978, das Energiegewinnung aus natürlichen Ressourcen wie Sonne und Wind bewirbt. Dänemark galt in der deutschen Umweltbewegung als Vorbild beim Thema Energieversorgung. Das Land hatte Ende der 1970er Jahre damit begonnen, von Öl und Atomkraft auf erneuerbare Energien und eine kommunale Wärmeplanung umzustellen. Die lachende Sonne erinnert an das Logo "Atomkraft? Nein Danke", das die dänische Aktivistin Anne Lund drei Jahre zuvor entworfen hatte.

PLA 2024/23, nach 1978, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

CC-BY-NC-SA 4.0

PLA-2024-22_Foto0001 Large Small

PLA-2024-22_Foto0001 Large Small"Fest der Bürgerinitiative Riegel"

Im September 1983 finden in der Region Kaiserstuhl Aktionstage gegen den Bau des AKWs Wyhl statt. Bürgerinitiativen aus Baden, der Schweiz und dem Elsass nehmen dies zum Anlass, einen symbolischen Bündnispakt zu schließen, um ihre anhaltende Geschlossenheit zu demonstrieren. Zwar hatten Aussagen der Politik den Bau des AKWs kürzlich unwahrscheinlicher werden lassen, doch die Bevölkerung bleibt alarmiert. Axel Mayer, aus dessen Sammlung das Plakat stammt, war von 1978 bis 1991 Sprecher der Bürgerinitiative Riegel, eine der Badisch-Elsässischen Bürgerinitiativen, die gemeinsam ökologischen Widerstand in der Grenzregion leisteten.

PLA 2024/22, 1983, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

Bürgerinitiative Riegel - CC0 Public Domain Dedication 1.0

Design ohne Titel - 1

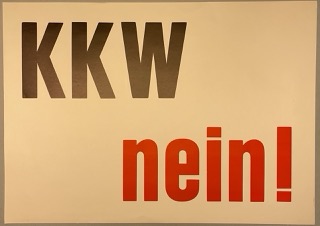

Design ohne Titel - 1"KKW nein!"

Die Anti-AKW-Bewegung nahm Anfang der 1970er Jahre am Kaiserstuhl ihren Anfang. Nachdem Breisach als Standort für ein geplantes AKW ausschied, wurde 1973 Wyhl als neuer Standort ins Gespräch gebracht. Die zentrale Forderung der Atomkraftgegner*innen „KKW nein!“ wird tausendfach auf Plakate gedruckt und bei Protestveranstaltungen ausgehängt oder mitgebracht. Die beschriftete Rückseite macht deutlich, dass Plakate auch mehrfach verwendet wurden. Mit dem Slogan richten sich die Kaiserstühler*innen an die Bundesregierung (damals in Bonn) und beklagen den Verlust von Heimat und Natur, der für die lokale Bevölkerung die Hauptmotivation für den Protest darstellte.

PLA 2024/21, um 1975, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

CC BY-NC-SA 4.0

PLA-2024-20_Foto0001 Large Small

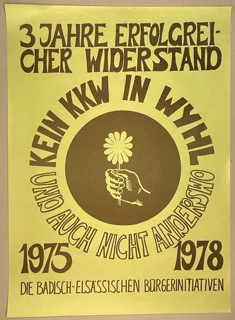

PLA-2024-20_Foto0001 Large Small"3 JAHRE ERFOLGREICHER WIDERSTAND"

Jubiläumsplakat der Badisch-Elsässischen Bürgerinitiativen. Das transnationale Symbol der Hand mit Blume stellt die Bauplatzbesetzung in die Tradition der Flower-Power (Macht der Blumen), die, verkörpert durch die Hippie-Bewegung der 1960er und frühen 1970er Jahre, für friedlichen, gewaltfreien Protest einstand. Um das Symbol angeordnet der Slogan der Bewegung, der auf späteren Plakaten das bekannte „Nai Hämmer Gsait“ ergänzte.

PLA 2024/20, 1978, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

Badisch-Elsässische Bürgerinitiativen - CC0 Public Domain Dedication 1.0

PLA-2024-19_Foto0001 Large Small

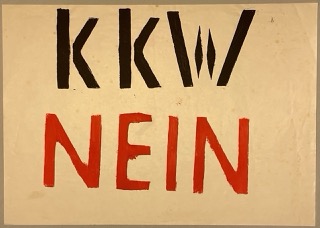

PLA-2024-19_Foto0001 Large Small"KKW Nein"

Mit Schablonen wie dieser konnten Aktivist*innen der Anti-Atomkraft-Bewegung Motive auf einen Träger aus Karton oder Papier übertragen und damit leicht vervielfältigen. Die entstandenen Plakate wurden zu Demonstrationen mitgebracht, aufgehängt oder ausgelegt. Die zentrale Forderung „KKW nein“ findet sich zu tausendfach auf den verschiedensten Plakaten des Widerstands gegen den Bau des AKWs in Wyhl.

PLA 2024/19, um 1975, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

CC-BY-NC-SA 4.0

PLA-2024-18_Foto0001 Large Small

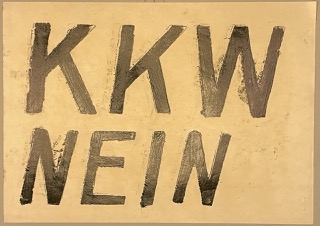

PLA-2024-18_Foto0001 Large Small"KKW NEIN"

Für selbsthergestellte Plakate wie dieses wurde der Schriftzug mit einer Schablone auf den Träger aus Papier übertragen. So konnten Aktivist*innen Motive leicht und schnell vervielfältigen. Plakate wie dieses wurden zu Demonstrationen mitgebracht, aufgehängt oder ausgelegt. Die zentrale Forderung "KKW nein" findet sich zu tausendfach auf den verschiedensten Plakaten des Widerstands gegen den Bau des Atomkraftwerkes in Wyhl.

PLA 2024/18, um 1975, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

CC-BY-NC-SA 4.0

Design ohne Titel - 1

Design ohne Titel - 1"Stop KKW"

Für selbsthergestellte Plakate wie dieses wurde der Schriftzug mit einer Schablone auf den Träger aus Papier - hier die Rückseite des Deckblatts eines Zeichenblocks - übertragen. So konnten Aktivist*innen Motive leicht und schnell vervielfältigen. Dieses Plakat stammt aus dem Widerstand gegen das Atomkraftwerk Wyhl und zeigt Kühlturm und Reaktorkuppel.

PLA 2024/17, um 1975, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

CC-BY-NC-SA 4.0

PLA-2024-16_Foto0001 Large Small

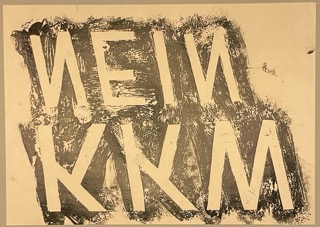

PLA-2024-16_Foto0001 Large Small"NEIN KKW"

Für selbsthergestellte Plakate wie dieses wurde die Schablone mit Farbe bestrichen und auf den Träger aus Karton gedruckt. So konnten Aktivist*innen Motive leicht und schnell vervielfältigen. Plakate wie dieses wurden zu Demonstrationen mitgebracht, aufgehängt oder ausgelegt. Die zentrale Forderung „KKW nein“ findet sich zu tausendfach auf den verschiedensten Plakaten des Widerstands gegen den Bau des Atomkraftwerkes in Wyhl.

PLA 2024/16, um 1975, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

CC-BY-NC-SA 4.0

PLA-2024-15_Foto0001 Large Small

PLA-2024-15_Foto0001 Large Small"NEIN KKW"

Für selbsthergestellte Plakate wie dieses wurde die Schablone mit Farbe bestrichen und auf den Träger aus Karton gedruckt. So konnten Aktivist*innen Motive leicht und schnell vervielfältigen. Plakate wie dieses wurden zu Demonstrationen mitgebracht, aufgehängt oder ausgelegt. Die zentrale Forderung „KKW nein“ findet sich zu tausendfach auf den verschiedensten Plakaten des Widerstands gegen den Bau des Atomkraftwerkes in Wyhl.

PLA 2024/15, um 1975, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

CC-BY-NC-SA 4.0

PLA-2024-14_Foto0001 Large Small

PLA-2024-14_Foto0001 Large Small"KKW NEIN"

Für selbsthergestellte Plakate wie dieses wurde der Schriftzug mit einer Schablone auf den Träger aus Karton übertragen. So konnten Aktivist*innen Motive leicht und schnell vervielfältigen. Plakate wie dieses wurden zu Demonstrationen mitgebracht, aufgehängt oder ausgelegt. Die zentrale Forderung „KKW nein“ findet sich zu tausendfach auf den verschiedensten Plakaten des Widerstands gegen den Bau des Atomkraftwerkes in Wyhl.

PLA 2024/14, um 1975, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

CC-BY-NC-SA 4.0

PLA-2024-13_Foto0001 Large Small

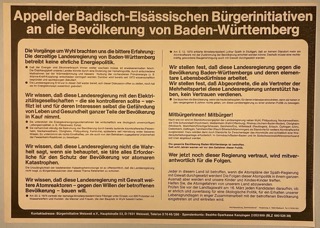

PLA-2024-13_Foto0001 Large Small"Appell der Badisch-Elsässischen Bürgerinitiativen an die Bevölkerung von Baden-Württemberg"

Anlässlich der Landtagswahl 1980 in Baden-Württemberg bringen die Badisch-Elsässischen Bürgerinitiativen ein Plakat heraus, das mit der Energiepolitik der CDU-geführten Landesregierung abrechnet und zu einer Abwahl dieser appelliert. Unterdessen laufen in Mannheim die Wyhl-Prozesse. Ausgang der Wahl: die CDU unter Lothar Späth gewinnt mit 53,5 Prozent der Stimmen. Die neu gegründeten Grünen nehmen zum ersten Mal teil und schaffen es auf 5,3 Prozent.

PLA 2024/13, 1980, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

Badisch-Elsässische Bürgerinitiativen - CC0 Public Domain Dedication 1.0

PLA-2024-13_Foto0002 Large Small

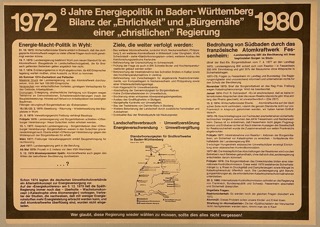

PLA-2024-13_Foto0002 Large Small"8 Jahre Energiepolitik in Baden-Württemberg"

Anlässlich der Landtagswahl 1980 in Baden-Württemberg bringen die Badisch-Elsässischen Bürgerinitiativen ein Plakat heraus, das mit der Energiepolitik der CDU-geführten Landesregierung abrechnet und zu einer Abwahl dieser appelliert. Unterdessen laufen in Mannheim die Wyhl-Prozesse. Ausgang der Wahl: die CDU unter Lothar Späth gewinnt mit 53,5 Prozent der Stimmen. Die neu gegründeten Grünen nehmen zum ersten Mal teil und schaffen es auf 5,3 Prozent.

PLA 2024/13, 1980, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

Badisch-Elsässische Bürgerinitiativen - CC0 Public Domain Dedication 1.0

PLA-2024-12_Foto0001 Large Small

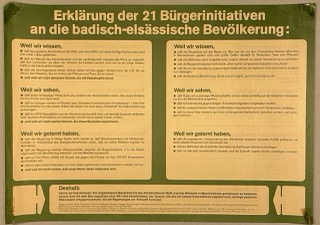

PLA-2024-12_Foto0001 Large Small"Erklärung der 21. Bürgerinitiative an die badisch-elsässische Bevölkerung"

Am 25. August 1974 schließen sich deutsche und französische Umweltschützer*innen zum Internationalen Komitee der 21 Badisch-Elsässischen Bürgerinitiativen zusammen. Gemeinsam und grenzübergreifend wollen sie das Bleichemiewerk in Marckolsheim und AKW in Wyhl verhindern. In insgesamt drei Erklärungen, die jeweils auf Deutsch und Französisch erschienen sind, entwickeln sie ihr Konzept des zivilen, friedlichen Widerstands. Diese erste Erklärung kündigt die Bauplatzbesetzungen in Marckolsheim und Wyhl an. 30.000 dieser Plakate wurden rechtsrheinisch und linksrheinisch ausgelegt, an Hoftore getackert und sogar ins Ausland verschickt. Anderthalb Jahre später übernahmen Anti-AKW-Aktivist*innen in Brokdorf den Text für ihre eigene Erklärung.

PLA 2024/11, um 1980, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

Badisch-Elsässische Bürgerinitiativen - CC0 Public Domain Dedication 1.0

PLA-2024-12_Foto0002 Large Small

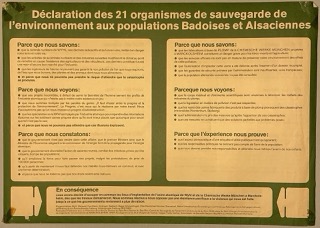

PLA-2024-12_Foto0002 Large Small"Déclaration des 21 organismes de sauvegarde de l'environnement aux populations Badoises et Alsaciennes"

Am 25. August 1974 schließen sich deutsche und französische Umweltschützer*innen zum Internationalen Komitee der 21 Badisch-Elsässischen Bürgerinitiativen zusammen. Gemeinsam und grenzübergreifend wollen sie das Bleichemiewerk in Marckolsheim und AKW in Wyhl verhindern. In insgesamt drei Erklärungen, die jeweils auf Deutsch und Französisch erschienen sind, entwickeln sie ihr Konzept des zivilen, friedlichen Widerstands. Diese erste Erklärung kündigt die Bauplatzbesetzungen in Marckolsheim und Wyhl an. 30.000 dieser Plakate wurden rechtsrheinisch und linksrheinisch ausgelegt, an Hoftore getackert und sogar ins Ausland verschickt. Anderthalb Jahre später übernahmen Anti-AKW-Aktivist*innen in Brokdorf den Text für ihre eigene Erklärung.

PLA 2024/11, um 1980, Landesstelle für Alltags- und Regionalkultur

Badisch-Elsässische Bürgerinitiativen - CC0 Public Domain Dedication 1.0

PLA-2024-11_Foto0001 Large Small

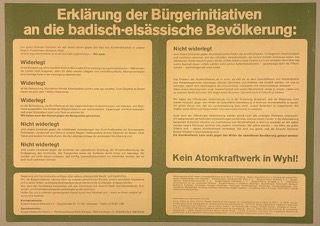

PLA-2024-11_Foto0001 Large Small"Erklärung der Bürgerinitiativen an die badisch-elsässische Bevölkerung"