Was ist das 'gute Leben'?

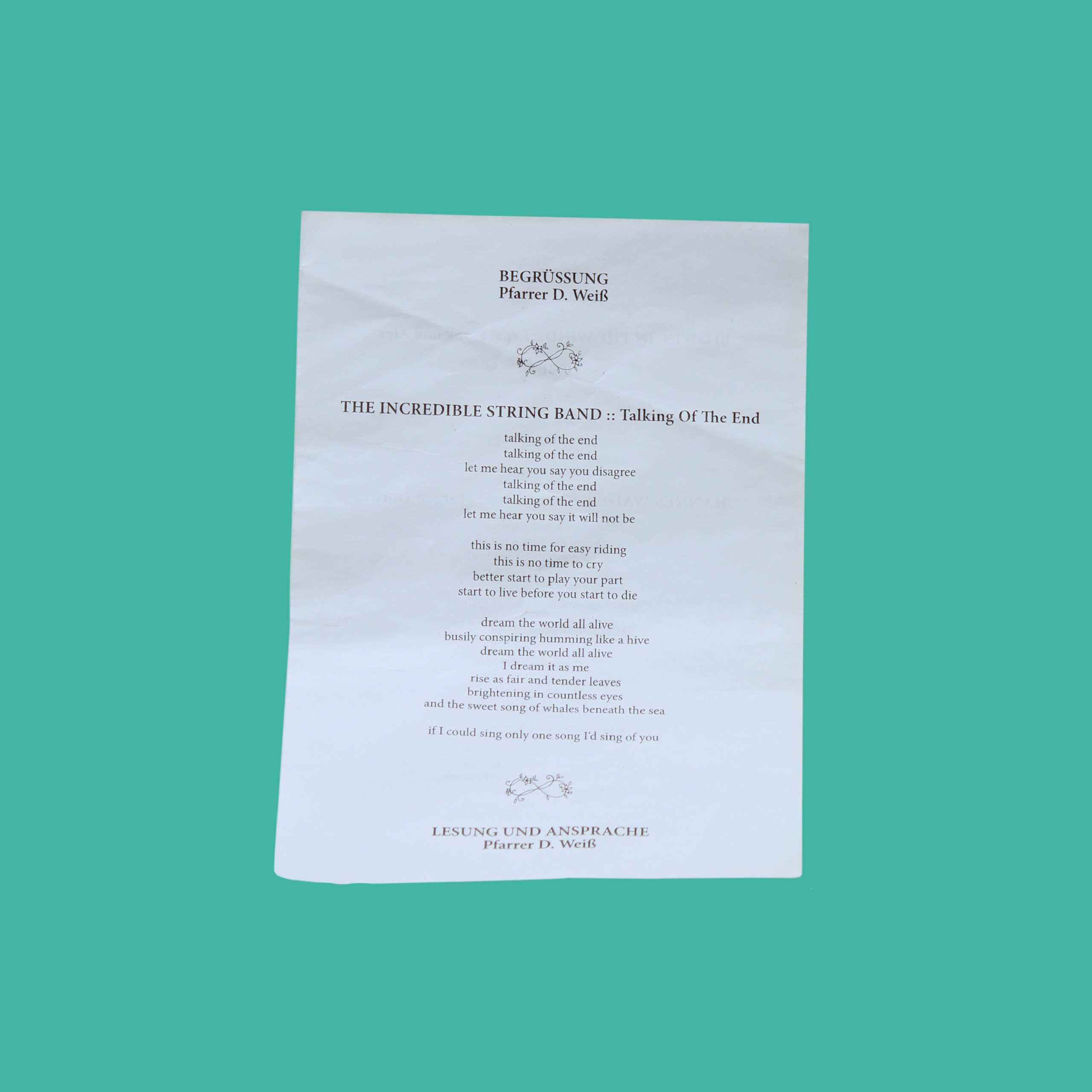

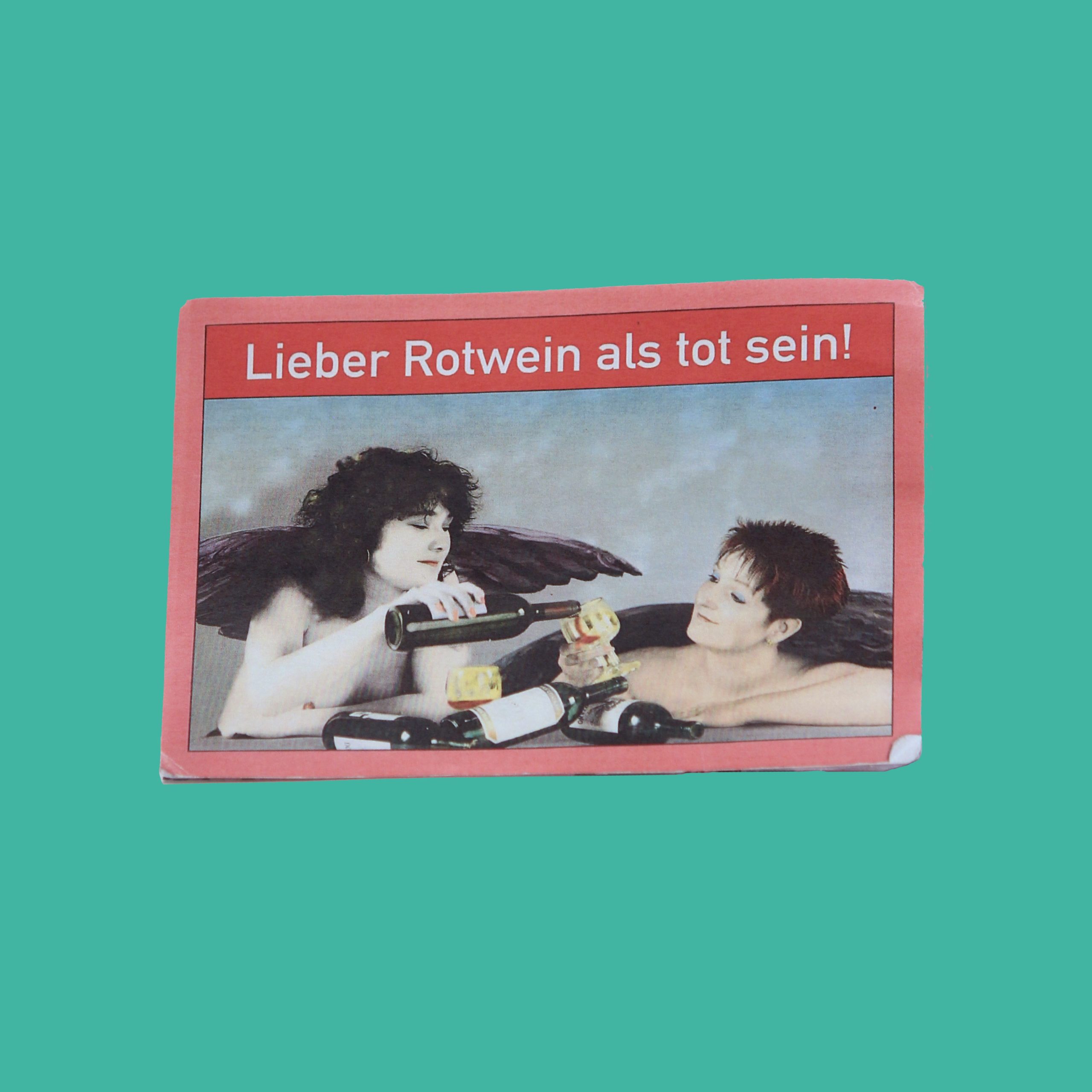

Was hat eine Pelikanfigur mit einer Hundeleine, was ein Wasserkocher mit einer Postkarte zu tun? Die hier versammelten Objekte sind Sinnbilder, Bausteine oder Erinnerungsobjekte des „guten Lebens“ von Menschen, die uns bei der Erforschung alltäglicher Aushandlungen von Glück und Moral begegnet sind. Sitzecke und Armband, Rucksack und Malzbier erzählen vom Suchen und Finden verschiedenster „Forme(l)n des guten Lebens“.

Wie lebe ich ‚gut‘? Wie lebe ich ‚richtig‘? Und was brauche ich dafür? Ist ein glückliches Leben auch ein richtiges Leben? Und wer entscheidet darüber, in wessen Namen und von welchem Standpunkt?

Solche Fragen sind nicht alleinige Angelegenheit von Philosoph*innen; im Gegenteil: Fragen wie „Wie sollen/können/dürfen/müssen wir leben?“ sind allgegenwärtig – und genau deshalb rücken sie zunehmend in den Fokus der Forschung in der Empirischen Kulturwissenschaft. Diese will und kann keine allgemeinen Forme(l)n liefern, was „gut“, was „richtig“ ist. Denn das ‚gute Leben‘ ist nicht etwas, das wir haben, es ist etwas, das wir tun – kuratieren und stilisieren, teilen und für einander da sein, warten und hoffen oder erdulden. Das „gute Leben“ wird also hergestellt im Wechselspiel zwischen individuellem Glück und überindividuellen moralischen Ordnungen. Dabei ist die Herstellung eingebettet in gesellschaftlich vermittelte Vorstellungen und Erwartungen des „Guten“ und „Richtigen“. Somit ist ein ‚gutes Leben‘ zu führen abhängig von unterschiedlichsten und ungleich verteilten sozialen, kulturellen und materiellen Bedingungen.

Die „Forme(l)n des guten Lebens“, die die Akteur*innen unserer Forschungsfelder ent- oder verwerfen sind das Ergebnis komplexer und konflikthafter, alltäglicher Aushandlungen, die zwischen gesellschaftlichen Erwartungen und Zwängen sowie individuellen Wünschen und Vorstellungen zu vermitteln suchen. Diese Onlineausstellung soll die Vielfältigkeit, Kompliziertheit und Alltäglichkeit dieser Aushandlungen sichtbar und erfahrbar machen.

Vorstellungen

Herstellungen

Bedingungen

Welche Werte beeinflussen unsere Vorstellungen, Herstellungen und Bedingungen eines 'guten Lebens'?

Es sind nicht nur unsere Vorstellungen, Herstellungen und Bedingungen, die unsere Perspektive auf ein ‚gutes Leben‘ beeinflussen. Auch Werte, die wir haben oder mit denen wir konfrontiert sind, nehmen Einfluss auf unser ‚gutes Leben‘. In den verschiedenen Forschungsfeldern sind uns drei Werte als besonders häufig und wichtig aufgefallen.

Klicken Sie auf die Buttons in der Mitte oder hier auf die Begriffe, um mehr über drei dieser Werte zu erfahren: Freiheit, Miteinander, Sicherheit

Über uns

Das diesjährige Studienprojekt des Ludwig-Uhland-Instituts für Empirische Kulturwissenschaft (EKW) Tübingen beschäftigt sich mit dem ‚guten Leben.‘ Angeleitet von Jan Hinrichsen und Monique Scheer setzten wir uns drei Semester lang mit verschiedenen Feldern der Alltagskultur auseinander, in denen das Gute und das Glück gesucht, gefunden, verhandelt und hergestellt wird.

Ella Detscher,

Sarah Fritschi-Keck, Stefanie Heider, Sandra Maier,

Marvin Michaelis, Verena Plath,

Rebekka Schlee, Nathalie Steffan, Pauline Suaznabar-Mendoza,

Ophelia-Lauren Weyers,

Annika Weisshaar

Unser Buch zum Projekt

Neben dieser Online-Ausstellung ist im Dezember 2019 unser Sammelband zum Studienprojekt „Forme(l)n des guten Lebens. Ethnografische Erkundungen alltäglicher Aushandlungen von Glück und Moral“ im EKW-Verlag (Tübinger Vereinigung für Empirische Kulturwissenschaft e. V., vormals TVV) erschienen.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=“1/3″][/vc_column][/vc_row]

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=“1/3″][/vc_column][/vc_row] [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=“1/3″][/vc_column][/vc_row]

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=“1/3″][/vc_column][/vc_row]