[vc_row][vc_column width=“1/3″][/vc_column][vc_column width=“1/3″][us_image image=“7291″ size=“full“][/vc_column][vc_column width=“1/3″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=“1/3″][/vc_column][vc_column width=“1/3″][us_image image=“7290″][/vc_column][vc_column width=“1/3″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=“1/3″][/vc_column][vc_column width=“1/3″][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=“1/3″][/vc_column][/vc_row]

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=“1/3″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=“1/3″][/vc_column][vc_column width=“1/3″][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=“1/3″][/vc_column][/vc_row]

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=“1/3″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=“1/3″][/vc_column][vc_column width=“1/3″][us_image image=“7283″][/vc_column][vc_column width=“1/3″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=“1/3″][/vc_column][vc_column width=“1/3″][us_image image=“7287″][/vc_column][vc_column width=“1/3″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=“1/3″][/vc_column][vc_column width=“1/3″][us_image image=“7285″][/vc_column][vc_column width=“1/3″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=“1/3″][/vc_column][vc_column width=“1/3″][us_image image=“7282″][/vc_column][vc_column width=“1/3″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=“1/3″][/vc_column][vc_column width=“1/3″][us_image image=“7289″][/vc_column][vc_column width=“1/3″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][fvplayer id=“1″]

[vc_row][vc_column][us_single_image image=“3074″ align=“center“][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column][us_single_image image=“3075″ align=“center“][/vc_column][/vc_row]

[vc_row el_class=“img_pp“][vc_column width=“2/3″ el_class=“img_pp“][us_single_image image=“1314″ el_class=“img_pp“][/vc_column][vc_column width=“1/3″][vc_column_text]Kümmel Text.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=“2/3″][us_single_image image=“1315″ size=“full“][/vc_column][vc_column width=“1/3″][vc_column_text]Pizza Text.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

In der ersten Vitrine wurden Sammelbilder aus der Zeit von 1900 bis 1913 gezeigt. Vor grauem Hintergrund hängend, zeigten sie bunte, stark exotisierende Illustrationen. Über diese Darstellungen wurde Kindern und Jugendlichen in ihrer Alltagswelt in Deutschland ein Selbstverständnis der eigenen Überlegenheit vermittelt. Praktiken des Sammelns und Tauschen förderten eine unkritische Übernahme kolonialer Denkstrukturen bereits im Kindesalter. Die auf den Karten abgebildete Welt ist eine geschönte, überformte und stereotypisierte Fantasiewelt, die den gesellschaftlichen Sehnsüchten der Kolonialzeit entsprach. Die Motive zeigen Szenen aus den Kolonien und vermitteln einseitiges, westliches Wissen über die Herstellung von Kolonialprodukten. Über die Bilder werden Kolonialkriege und die Geschichte der europäischen Expansion glorifiziert; Kolonialpioniere gefeiert. Insbesondere wird die Differenz zwischen weißen und Schwarzen Menschen betont, wobei letztere als ‚primitiv‘ inszeniert und weiße Kolonialherrschaften damit legitimiert werden. Durch die Sammelbilder warben Kolonialfirmen nicht nur für ihre Produkte, sondern auch für den Kolonialismus. Über die spielerische Bühne des Sammelns festigten sich westliche Wissensstrukturen, die nur sich selbst als Referenzpunkt kennen.

Bis heute, Generationen später, überdauert der Kolonialismus als mentale Struktur. Die Ausstellung zeigte dies anhand populärkultureller Zeitschriften aus verschiedenen Jahrzehnten, die vor allem zu Werbezwecken noch immer koloniale Denkfiguren reproduzieren.

Mit der Ausstellung sollte auch erprobt werden, wie problembehaftete Themen ausgestellt werden können. Die Ausstellungsvitrinen wurden diagonal aufeinander zulaufend mit einem schwarz-gelben Absperrband durchzogen, das vor rassistischen Darstellungen warnt. Die plakative Positionierung des Bandes direkt an der Außenseite der Vitrine sollte den Blick der Betrachtenden stören. Die Farbe Gelb wurde als Signalfarbe der Ausstellung genutzt. In der Tier- und Pflanzenwelt zeigt Gelb an, dass etwas besonders giftig oder wehrhaft ist. Auf ähnliche Weise wurden gelbe Markierungen und Überklebungen in der Ausstellung genutzt

Durch diese Art des Ausstellens wollten die Kuratorinnen dafür sensibilisieren, dass Begriffe oder Darstellungen verletzend wirken können. Es sollte ein Bewusstsein geschaffen werden, dass veraltete Ausstellungspraktiken verletzend wirken können.

Diesen Workshop nahmen sie als Referenz für den letzten Ausstellungsabschnitt „Der historische Zeitgeist wird mit gelben Zetteln beklebt. Das ist der neue Zeitgeist”. Innerhalb dieses Bereichs sollte der schmale Grat zwischen dem Bestreben, Begriffe nicht weiter zu reproduzieren, und dem Vorwurf der Verfälschung und Manipulation historischer Quellen sichtbar gemacht werden. Die Kuratorinnen selbst suchten dabei nach Wegen des Umgangs mit kritischen Begriffen.

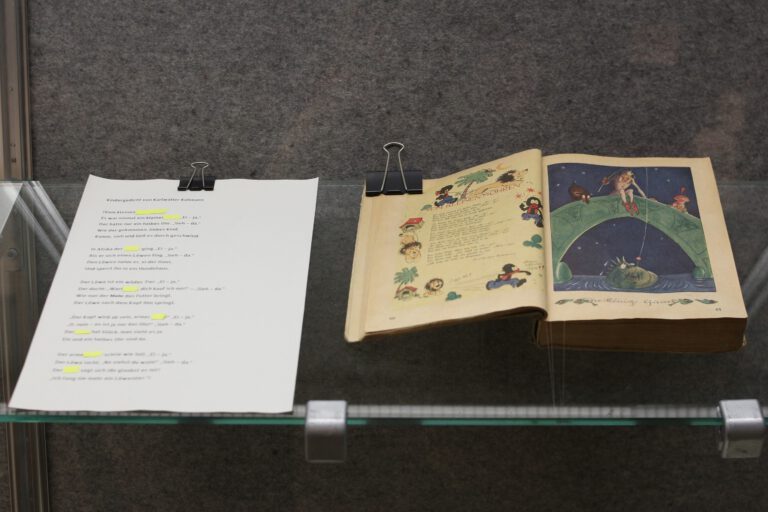

Ein Kinderbuch aus der LUI-Sammlung diente als Beispiel. Die Originalquelle blieb unberührt. Beim reproduzierten und daneben platzierten Text jedoch wurden die rassistischen Begriffe überklebt.

Zur weiteren Vertiefung dieser Problematik wurden kritische Stimmen in Form von Briefen aufgegriffen und an die Vitrine geklebt. Das Linden-Museum hatte diese Briefe als Reaktion auf seine Ausstellung erhalten, in denen die Überklebungen als störend kritisiert wurden. Ein zentrales Argument war oftmals der „Zeitgeist“, der durch unveränderte Quellen erfahrbar wird. Nur durch diese unmittelbare, unveränderte Wirkung könne der „mündige Besucher“ sich ein eigenes Urteil bilden und die Grausamkeit des Kolonialismus begreifen. Ein Verändern dieses Zeitgeistes, welches durch Überkleben von Begriffen und damit einhergehendem Eingreifen in die Sprache praktiziert werde, bedeute demnach Entmündigung und Verharmlosung der Grausamkeit. Das Überkleben ziele darauf ab, Worte nicht mehr denk-bar zu machen und damit langfristig verschwinden zu lassen. Die Denkfreiheit werde damit beschnitten.

Bis heute, Generationen später, überdauert der Kolonialismus als mentale Struktur. Die Ausstellung zeigte dies anhand populärkultureller Zeitschriften aus verschiedenen Jahrzehnten, die vor allem zu Werbezwecken noch immer koloniale Denkfiguren reproduzieren.

Die Kuratorinnen entschieden sich, Schlagworte aus diesen Briefen plakativ in den Hintergrund der Vitrine zu hängen und an dieser Stelle auch einen Spiegel zu platzieren, der Besuchende zur Reflexion anhalten soll.

Den Ausstellungsmacherinnen ging es weniger darum, Antworten zu finden – vielmehr war ihr Anliegen, koloniale Narrative und ihre überdauernden Strukturen sichtbar zu machen und den aktuellen gesellschaftlichen Diskurs um Sprache darzustellen. Den musealen Raum verstanden sie dabei als Bühne zur Aushandlung dieses Diskurses.

Die Ausstellung wurde kuratiert von: Ourania Amperidou / Katrin Brück / Jasmin Kellmann / Marie-Theres Pecher / Aline Riedle / Leonie Winterpacht und war von Mai bis Dezember 2022 im Ausstellungsraum des Ludwig-Uhland-Instituts für Empirische Kulturwissenschaft zu sehen. An mehreren Wochenenden war sie öffentlich und bei freiem Eintritt zugänglich.